O livro de Ali Kamel, sob o título acima, reune muitas das coisas que ele vem escrevendo no “O Globo” sobre o tema, e estou transcrevendo abaixo um trecho, acompanhado de um comentário de Jerônimo Teixeira sobre “as falácias da política de cotas raciais”. Estes textos já circularam em minha lista, por sugestão de Maria Cristina Barreto.

Segundo Ivonildo Leite, “quanto mais não seja, os dois textos a seguir são interessantes para, no mínimo, tornar a discussão sobre cotas mais plural. Um tanto mais audaciosa talvez seja a pretensão de pautar o debate pela racionalidade, indo além do discurso “politicamente correto”, que, por não fazer nenhuma distinção entre ideologia e ciência, cria embaraços para as próprias causas que defende.”

Já Luisa Schwartzman discorda: “eu nao acho que os dois textos tornem a discussao mais plural. Pelo contrario, eles a tornam tao plural quanto sempre foi desde que comecou. Ou seja, as pessoas ou sao contra ou a favor das cotas. Só existem esses dois pontos de vista? Ninguém consegue pensar em mais nada? Nao tem meio-termo?

NÃO SOMOS RACISTAS

Ali Kamel

Foi um movimento lento. Surgiu na academia, entre alguns sociólogos na década de 1950 e, aos poucos, foi ganhando corpo até se tornar política oficial de governo. Mergulhado no trabalho jornalístico diário, quando me dei conta do fenômeno levei um susto. Mais uma vez tive a prova de que os grandes estragos começam assim: no início, não se dá atenção, acreditando-se que as convicções em contrário são tão grandes e arraigadas que o mal não progredirá. Quando acordamos, leva-se o susto. Eu levei. E, imagino, muitos brasileiros devem também ter se assustado: quer dizer então que somos um povo racista? Minha reação instintiva foi me rebelar contra isso. Em 2003, publiquei no Globo um artigo cujo título dizia tudo: “Não somos racistas.”

Depois dele, publiquei outros tantos e, hoje, vendo-os no conjunto, tenho a consciência de que fui me dando conta do estrago à medida que ia escrevendo. Escrevi sempre na perspectiva de um jornalista, de alguém especializado em ver o imediato das coisas. Outros lutaram em seus campos, sempre com muita propriedade. Gente como os historiadores José Roberto Pinto de Góes, Manolo Florentino, José Murilo de Carvalho e Monica Grin, os antropólogos Yvonne Maggie, Peter Fry e os sociólogos Marcos Chor Maio, Ricardo Ventura e Demétrio Magnoli e o jornalista Luis Nassif, entre tantos outros, tentaram alertar a sociedade brasileira para o perigo nos jornais, em artigos especializados, em seminários e em livros.

Na perspectiva de jornalista, de alguém mais próximo do cidadão comum, espantei-me diante de algumas descobertas. Um exemplo, o conceito de negro. Para mim, para o senso comum, para as pessoas que andam pelas ruas, negro era um sinônimo de preto. Nos primeiros artigos, eu me debatia contra uma leitura equivocada das estatísticas oficiais acreditando nisso. Certo dia, caiu a ficha: para as estatísticas, negros eram todos aqueles que não eram brancos. Cafuzo, mulato, mameluco, caboclo, escurinho, moreno, marrom-bombom? Nada disso, agora ou eram brancos ou eram negros. De repente, nós que éramos orgulhosos da nossa miscigenação, do nosso gradiente tão variado de cores, fomos reduzidos a uma nação de brancos e negros. Pior: uma nação de brancos e negros onde os brancos oprimem os negros. Outro susto: aquele país não era o meu.

O debate em torno de raças no Brasil sempre foi intenso. Deixando de lado todo o debate entre escravocratas e abolicionistas, o século XX foi todo ele permeado por essa discussão. Nas primeiras décadas do século passado, o pensamento majoritário nas ciências sociais era racista. Mas até ele reconhecia que o Brasil era fruto da miscigenação. O racismo era decorrente justamente dessa constatação: para que o país progredisse, diziam os sociólogos, era preciso que se embranquecesse, diminuindo a porção negra de nosso povo. Foi Gilberto Freyre quem mais se destacou em se contrapor a um pensamento tão abjeto como este.

Freyre não foi o autor do conceito de “democracia racial”, não foi ele quem cunhou o termo, hoje tão combatido. Aliás, era avesso a tal conceito, porque o que ele via como realidade era a mestiçagem e não o convívio sem conflito entre raças estanques. Usou em discursos a expressão uma ou duas vezes, a partir da década de 1960, mas sempre como sinônimo de um modelo em que a miscigenação prevalece. Jamais edulcorou a escravidão. Casa grande e senzala, a obra-prima de Freyre, dedica páginas e mais páginas ao relato das atrocidades que se fizeram contra os escravos. Está tudo ali, todos os sofrimentos impostos aos escravos: o trabalho desumano nas lavouras, as meninas menores de 14 anos, virgens, violadas na crença de que o estupro curaria a sífilis, as mucamas que tinham os olhos furados e os peitos dilacerados apenas por despertar os ciúmes das senhoras de engenho. Freyre não omite nada; expõe. É claro que também reconhece no branco português uma elasticidade, sem o que não poderia ter havido mistura. É claro que descreve certo congraçamento entre o elemento branco e o negro.

Essas características de Casa grande e Senzala, no entanto, foram tão realçadas com o decorrer do tempo que muitos hoje acreditam, erradamente, que Freyre escondeu os horrores da escravidão para fazer do Brasil mais do que uma democracia racial, um paraíso.

O papel de Freyre, porém, foi outro, muito mais marcante. No debate com o pensamento majoritário de então, o que Freyre fez foi resgatar a importância do negro para a construção de nossa identidade nacional, para a construção da nossa cultura, do nosso jeito de pensar, de agir e de falar. Ele enalteceu a figura do negro, dando a ela sua real dimensão, sua real importância. A nossa miscigenação, concluímos depois de ler Freyre, não é a nossa chaga, mas a nossa principal virtude.

Hoje, quando vejo o Movimento Negro depreciar Gilberto Freyre, detratando-o como a um inimigo, fico tonto. Os ataques só podem ser decorrentes de uma leitura apressada, se é que decorrem mesmo de uma leitura.

Como bem tem mostrado a antropóloga Yvonne Maggie, a visão de Freyre coincidiu com o ideal de nação expresso pelo movimento modernista, que via na nossa mestiçagem a nossa virtude. Num certo sentido, digo eu, a antropofagia cultural só poderia ser mesmo uma prática de uma nação que é em si uma mistura de gentes diversas. Esse ideal de nação saiu-se vitorioso e se consolidou em nosso imaginário. Gostávamos de nos ver assim, miscigenados. Gostávamos de não nos reconhecer como racistas. Como diz Peter Fry, a “democracia racial”, longe de ser uma realidade, era um alvo a ser buscado permanentemente. Um ideal, portanto.

Isso jamais implicou deixar de admitir que aqui no Brasil existia o racismo. É evidente que ele existia e existe, porque onde há homens reunidos há também todos os sentimentos, os piores inclusive. Mas a nação não somente não se queria assim como sempre condenou o racismo. Aqui, após a Abolição, nunca houve barreiras institucionais a negros ou a qualquer outra etnia. E para combater as manifestações concretas do racismo – inevitáveis quando se fala de seres humanos – criaram-se leis rigorosas para punir os infratores, sendo a Lei Afonso Arinos apenas a mais famosa delas.

Mas a partir da década de 1950, certa sociologia foi abandonando esse tipo de raciocínio para começar a dividir o Brasil entre brancos e não-brancos, um pulo para chegar aos que hoje dividem o Brasil entre brancos e negros, afirmando que negro é todo aquele que não é branco. Nos trabalhos de Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Oracy Nogueira e, mais adiante, Carlos Hasenbalg, se a idéia era “fazer ciência”, o resultado sempre foi uma ciência engajada, a favor de negros explorados contra brancos racistas. A idéia que jazia por trás era que a imagem que tínhamos de nós mesmos acabava por ser maléfica, perversa com os negros. Era como se o ideal de nação a que me referi tivesse como objetivo o seu contrário: idealizar uma nação sem racismo para melhor exercer o racismo. O papel da ciência, “para o bem dos negros”, seria desmascarar isso, tirando o véu da ideologia e substituindo-a pela realidade do racismo. Esse raciocínio levava, porém, ao paroxismo de permitir a suposição de que um racismo explícito é melhor do que um racismo envergonhado, esquecendo-se de que o primeiro oprime sem pudor, enquanto o segundo, muitas vezes, deixa de oprimir pelo pudor.

AS FALÁCIAS DA POLÍTICA DE COTAS RACIAIS NA ANÁLISE DEMOLIDORA DE ALI KAMEL

Jerônimo Teixeira

No início dos anos 1930, às vésperas da ascensão do nazismo, as posições pacifistas do físico alemão Albert Einstein geravam rancor entre seus compatriotas. Com o título de 100 Autores contra Einstein, um livro coletivo foi publicado para atacar suas idéias. Einstein respondeu com sua inteligência característica: “Por que 100 autores? Se eu estivesse errado, um só bastaria”.

A anedota merece ser lembrada a propósito da recente guerra de abaixo-assinados gerada pela Lei de Cotas e pelo Estatuto da Igualdade Racial – projetos de lei que visam a estabelecer políticas de “ação afirmativa” para favorecer os negros, com cotas raciais nas universidades e no funcionalismo público. Há pouco mais de um mês, um manifesto contrário ao estatuto, assinado por 114 intelectuais, foi entregue ao Congresso. Os movimentos sociais que apóiam as cotas responderam de bate-pronto com outro abaixo-assinado, este com 330 signatários.

Agora, quando a poeira da discussão já começava a assentar (e a votação do estatuto na Câmara dos Deputados ficou para o ano que vem), o diretor executivo de jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel, lança um livro fundamental para entender a questão. Não Somos Racistas (Nova Fronteira; 144 páginas; 22 reais) demonstra que as chamadas “ações afirmativas” são uma resposta irracional para um problema fictício – o racismo institucional, que não vigora no Brasil.

O engano fundamental das políticas raciais estaria, de acordo com Kamel, em considerar que a sociedade brasileira é constitutivamente racista. Existe racismo no Brasil, mas ele não é um dado predominante da cultura nacional e não conta com aval de nenhuma instituição pública. Ao exigir, por exemplo, que certidões de nascimento, prontuários médicos e outros documentos oficiais informem a raça de seu portador, o Estatuto da Igualdade Racial está na verdade desprezando uma longa tradição de mistura e convivência em prol de categorias raciais estanques e estúpidas. É, na prática, um exercício de discriminação racial, sancionado pelo Estado.

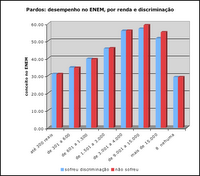

A miscigenação, dado central da sociedade brasileira, é o fato recalcado pelos defensores das cotas. A lógica beligerante implícita do estatuto e da lei de cotas é de que existem dois grandes grupos no Brasil: os brancos, opressores, e os negros, oprimidos. Isso se revela até no uso das estatísticas do IBGE – e um dos pontos fortes de Não Somos Racistas é a clareza com que o autor (que, além de jornalista, tem formação em ciências sociais) destrinça números para desmontar a falácia das cotas. Nas contas dos que defendem medidas do gênero, os negros são 48% da população, mas representam 66% dos brasileiros pobres. Kamel parte da mesma fonte – a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE – para observar que, na verdade, os negros são uma minoria (veja o quadro). Os filhos da miscigenação, definidos como “pardos”, são mais numerosos e têm um lugar ambíguo no discurso racial. Sendo, em geral, descendentes de africanos e de europeus, por que deveriam ser considerados apenas “negros”? Pardos e negros, somados, representam, sim, a maioria dos pobres brasileiros – em números absolutos, 38 milhões. Mas o contingente de brancos pobres também é enorme. Como justificar uma política de avanço “racial” que deixaria para trás a massa de 19 milhões de brancos pobres?

Os mulatos mais claros serão favorecidos ou esquecidos por essas políticas de discriminação? O Estatuto da Igualdade Racial, como se vê, é uma receita para que os cidadãos brasileiros recebam tratamento desigual por parte do Estado.

A pobreza, argumenta Kamel, é a chaga social renitente do Brasil. Ela não discrimina: atinge brancos, negros, mulatos. “Negros e pardos são maioria entre os pobres porque o nosso modelo econômico foi sempre concentrador de renda: quem foi pobre (e os escravos, por definição, não tinham posses) esteve fadado a continuar pobre”, observa Kamel. Negros, brancos e pardos, diz o autor, só sairão da pobreza por força de políticas que incluam a todos – especialmente com investimentos consistentes em educação.

Kamel também é muito eficiente ao traçar o histórico das equivocadas políticas raciais debatidas hoje. A idéia de que o Brasil é racista foi, de acordo com o autor, inventada a partir dos anos 1950 por cientistas sociais como Florestan Fernandes – e Fernando Henrique Cardoso. Foi em consonância com as idéias expostas na obra do sociólogo – como Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional – que o presidente Fernando Henrique implementou as primeiras políticas de “ação afirmativa” no funcionalismo público. A distorção que Kamel chama de “nação bicolor” teve início ali, e ganhou uma continuidade “canhestra” no governo Lula. Caberá aos deputados eleitos neste ano dar um ponto final nessa escalada, recusando o Estatuto da Igualdade Racial. Seria salutar que todos eles lessem Não Somos Racistas.