(publicado em O Estado de São Paulo, 11 de fevereiro de 2022)

A partir de 2023, se tivermos um governo minimamente razoável, vai ser necessário recuperar e recompor o sistema federal de pós-graduação e pesquisa, hoje tão dilapidado. O primeiro passo é reconhecer que, desde que foi criado nas décadas de 1960 e 1970, ao lado de suas virtudes, este sistema vem acumulando uma série de deformações que precisam ser enfrentadas. O segundo é colocar à frente das principais agências – Ministério de Ciência e Tecnologia, CAPES, CNPq, FINEP – lideranças que entendam o que deve ser feito e tenham a necessária reputação e legitimidade entre seus pares para convocá-los para este trabalho. O terceiro é recompor os orçamentos destas instituições, pelo menos nos níveis de dez anos atrás.

Que deformações são essas? Meio século atrás, o número de instituições de pesquisa no país podia ser contado nos dedos, e o número de pesquisadores, em algumas centenas. Poucas pessoas chegavam à educação superior, e não existiam cursos de pós-graduação. A reforma universitária de 1968 procurou trazer a pesquisa para as universidades federais, criando cursos de pós-graduação e exigindo que os professores tivessem títulos de doutor e contratos de tempo integral. Nos anos 70 a FINEP, com recursos dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, começou a criar centros de pesquisa e, junto com a CAPES e o CNPq, a dar bolsas para quem quisesse e tivesse condições de fazer cursos de pós-graduação no Brasil e no exterior. Fazia sentido.

Hoje, dependendo de como se conta, temos cerca de 200 mil pesquisadores e mais de 6 mil cursos de pós-graduação regulados pela CAPES, com 140 mil estudantes de doutorado e 200 mil de mestrado. Além disto, existem cerca de um milhão de estudantes em cursos de pós-graduação “lato sensu”, pouco ou nada regulados, como os MBAs e cursos de especialização. O IBGE registra a existência de 477 mil doutores no país, um quarto dos quais vinculados aos programas de pós-graduação das universidades.

Fazer pós-graduação pode significar coisas muito diferentes para diferentes pessoas. Para muitos, é uma maneira de garantir um bom lugar no mercado de trabalho, como profissional especializado. Para outros, é uma maneira de obter um título para subir na carreira universitária, sobretudo em universidades públicas. E para outros, uma minoria, é uma porta de entrada para uma carreira de pesquisador, seja em universidades ou em institutos públicos e privados. Não são coisas excludentes, é possível ter os três objetivos ao mesmo tempo, mas na prática nem todos que se especializam ensinam, e nem todos que se especializam e ensinam fazem pesquisa.

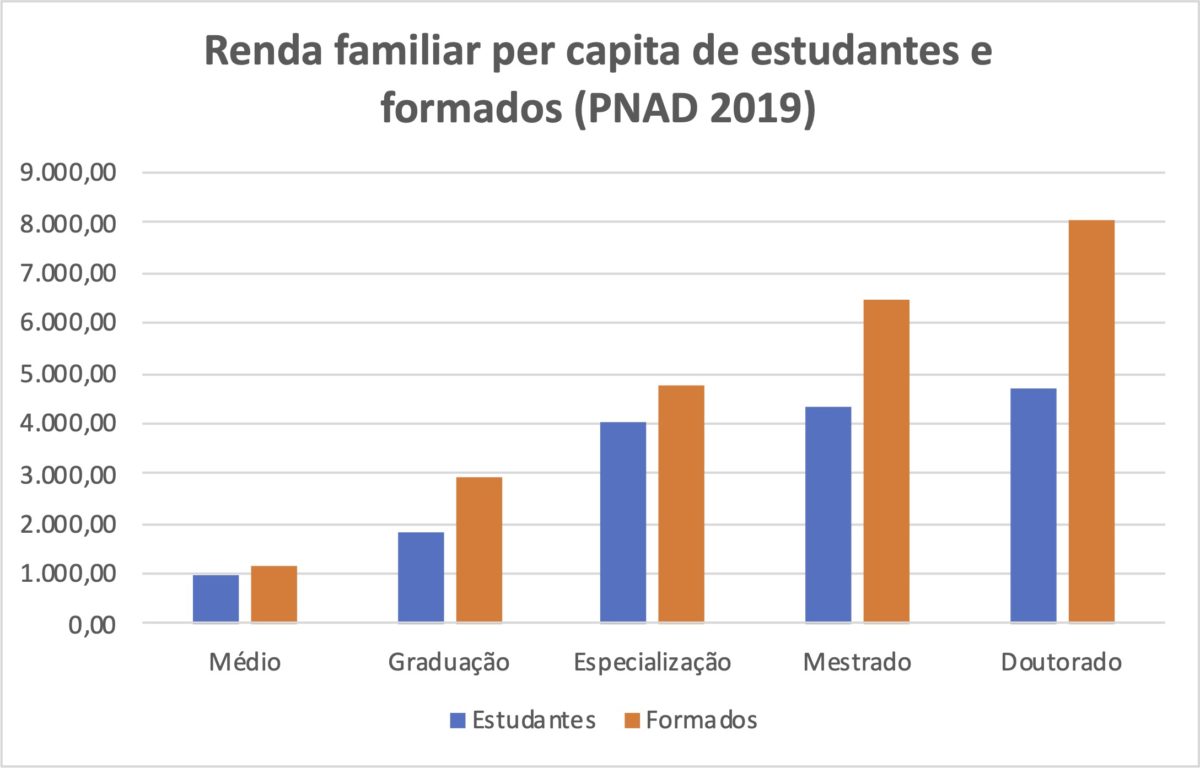

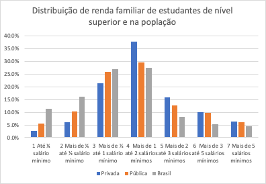

Se ser estudante de nível superior no Brasil é um privilégio, ser estudante de pós-graduação é um privilégio maior ainda. A renda familiar per-capita dos estudantes nível médio em 2021 era de 960 reais; dos estudantes de nível superior, 1.800 reais; e dos estudantes de pós-graduação, mais de 4 mil reais. Entre os que só ficam no nível superior depois de formados, a renda média chega a 2.900; para quem tem especialização, a 4.700; e para quem tem mestrado e doutorado, entre 6.500 e 8 mil reais por mês. Considerando estes números, o tamanho que o sistema de pós-graduação e pesquisa atingiu, e os diferentes objetivos das pessoas que entram neste sistema, será que a ideia de que todos precisam ser igualmente subsidiados ainda se justifica?

Claramente não. Com tanta gente, mesmo na melhor das condições, não haverá recursos para financiar bem a pesquisa e a pós-graduação de excelência. Uma bolsa de doutorado da CAPES ou CNPq hoje é de cerca de 2 mil reais, um terço da renda per capita familiar média dos estudantes, insuficiente para que alguém se sustente em uma grande cidade. A pesquisa científica de excelência no Brasil é concentrada em poucas universidades e departamentos, mas todos os professores do sistema federal, pesquisem ou não, ganham a mesma coisa, o que significa que ganham relativamente mal. Faria mais sentido que os profissionais bem-sucedidos que fazem mestrados e doutorados para subir no mercado de trabalho pagassem seus cursos, como já fazem com as especializações. As universidades deveriam ter carreiras separadas para professores pesquisadores de tempo integral e professores que se dedicam ao ensino, com contratos de tempo parcial e sem que sejam obrigados a passar por doutorados de pesquisa que não são de seu interesse; e alunos de doutorado poderiam trabalhar como auxiliares de ensino ou pesquisa enquanto estudam. Com isto haveria recursos para que os investimentos em pesquisa sejam substancialmente aumentados e concentrados nas pessoas e programas mais promissores, de melhor qualidade e que realmente necessitem.

São mudanças profundas que afetam a regulação e o financiamento do setor, e não esgotam a agenda, que precisa ainda incluir os temas da relevância, da eficiência, da internacionalização e da superação das barreiras que ainda separam a pesquisa da pesquisa pública e empresarial. Mas seria um bom recomeço.