(transcribed from the International Peace Research Institute – Oslo, PRIO blog, October 24, 2022)

Johan Galtung, PRIO’s founder, is 92 today. We take this opportunity to publish an essay by one of his former students, Simon Schwartzman.

In 1963, I met Johan Galtung for the first time. He was to become one of my important mentors. This is the story of how that came to be.

FLACSO

In 1961, I was finishing my BA in sociology and political science at the School of Economics of University of Minas Gerais, Brazil. I had been a full-time student, had a contract as a research assistant, and expected to work and teach at the University once graduated. In that year, we had a visit from Lucien Brams, a French sociologist working at FLACSO in Santiago, Chile. He was on a mission to recruit students for their program. I was selected, together with three other colleagues, and went to Santiago in early 1962 to start the course.

The Latin American Faculty of Social Sciences (FLACSO) was created in 1957 by UNESCO through a broad international agreement with the participation of almost all Latin American countries. The two-year course at the master level included about twenty students recruited from all parts of Latin America, who received a fellowship to live in Santiago. At the time, Santiago was the Latin American version of Geneva, home to several international organizations such as the United Nations’ Latin American Economic Commission (CEPAL/ECLAC), the Latin American Center for Demography, the Latin American School of Economics (Escolatina), and UNESCO’s Regional Office for Education. FLACSO was located in a park at the Nuñoa neighborhood, close to the Pedagogical Institute of the University of Chile. The classes were in Spanish, but most of the readings were in English, a language I barely mastered at the time; most of my reading till then had been in Portuguese, Spanish or French.

When I arrived in February 1962, FLACSO had two permanent faculty members. Peter Heintz, the director, a Swiss sociologist, taught sociological theory, while Lucien Brams, from France, taught research methodology. Peter Heintz had lived in Spain and Paris. Under the Swiss sociologist René König, he had written a doctoral thesis on Pierre-Joseph Proudhon, the philosopher of anarchism and forerunner of Marxism. Brams had studied with Georges Friedmann, the founder of sociology of work in France. He had also participated, with Alain Touraine and Torcuato Di Tella, from Argentina, in a comparative study of working-class consciousness in two settings in Chile, the Lota coal mine and the steel mill of Huachipato. Other courses were taught by Chileans from other institutions and visiting professors from Europe and North America who came for a semester or so.[1]

FLACSO did not bring sociology to Latin America, as it was already thriving in institutions such as the Universidad de Buenos Aires, Universidade de São Paulo, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, and others. But it was influential in bringing in an empirical approach as well as modernization theories that had developed mostly in the US since Second World War.

So far, these had had little penetration in the region, which was mostly influenced by the French intellectual tradition. Despite their different backgrounds, both Heintz and Brams assumed that the future of sociology lay in the development of middle-range theories as argued by Robert K. Merton, and this is what they tried to convey to the students.

Those were the years when sociologists, especially in the United States, sought to develop a theory of modernization based on the works of Talcott Parsons, in contrast to Marxism. We were able to get acquainted with these theories thanks to a course on Parsons’ sociology by François Bourricaud and another given by Alex Inkeles, who was coordinating a large international comparative project on modernization in Chile and elsewhere. The Chilean Luis Ratinoff brought us up to date with the international literature and methodology of social stratification. We had a course on the sociology of work with Henry Landsberger and another with Nathan Keyfitz, one of the founders of modern demography. The most memorable, however, was perhaps Edgar Morin‘s course on ‘the Marxisms’, in which he outlined the great debates that preceded and followed official Soviet Marxism in Europe.

Johan Galtung

The big news in 1963 was the arrival of Johan Galtung at FLACSO. In his early thirties, Galtung had a solid background in mathematics and logic and a history as an active participant in the peace movement. He had gone to jail in his native Norway for refusing to do military service, when he used the opportunity to write a book about Mahatma Gandhi and peaceful resistance, jointly with his teacher, the philosopher Arne Næss, who was also a pioneer in environmental philosophy.

After graduating in mathematics and sociology in Norway, Galtung had gone to Columbia University in New York, where he taught under the aegis of Paul Lazarsfeld, one of the founders of American quantitative sociology. He came to Chile with his then wife, Ingrid Eide [Galtung] and children. Thanks to his salary as an international civil servant, they were able, for the first time, to buy a big American car and rent a nice house in Santiago, which they enjoyed with some amusement. In addition to the methodology course, in which he replaced Lucien Brams, Galtung offered courses in Mathematical sociology, Sociology of conflict, Norms, roles and status, and Functionalism. He learned Spanish very quickly and was an extraordinary teacher, with very well-structured classes that combined logic, mathematical reasoning, data, and social theory. His classes were supplemented by practical exercises that almost always consisted of interpreting a set of data or discussing the results of a research.

His main project that year was the research methodology book he was writing as the course progressed. I watched the classes fascinated, understanding for the first time what data were for and what it meant, in practice, to build and test hypotheses and theories. To analyze the data by calculating simple proportions, he taught us to use a slide rule and to make tabulations with perforated cards. The methodology he proposed was artisanal. It started with one or two variables and progressively increased the complexity, but without arriving at very sophisticated statistical models or making use of the processing capacity of computers, which were beginning to become accessible. The most advanced classes we had, in addition to the basic concepts of sampling, correlation and regression, were those on latent and manifest functions, which are at the basis of modern item response theories applied to education. More broadly, these functions are also used in the analysis of ‘big data’ developed with the computational resources of artificial intelligence.

Galtung’s methodology book was published in 1967, but it did not have the impact I had imagined, perhaps because it was born out of date: it was too artisanal in terms of research, without incorporating the computing resources that was were becoming available. By then, too, his interest in research methodology had waned. It was increasingly replaced by the themes of conflict, war, and peace, which had resulted in the creation, in 1959, of the Peace Research Institute Oslo(PRIO), on his initiative.

Galtung’s relationship with his Latin American students was not easy. There were cultural differences that are difficult to explain but played a part. Certainly, there were important affinities in political values, in the defense of peace and in the critique of post-war American imperialist policy, and, more generally, in the critical view of the hierarchical nature the relations between central and dependent countries (or ‘international feudalism’, as he preferred to say). But, like Heintz, Galtung had difficulty, or lack of interest, in dealing with the more structural historical perspectives, Marxist, post-Marxist or Weberian, which were dominant in Europe and influenced the Latin American social sciences. In those years, Raul Prebisch, at the UN Economic Commission for Latin America in Santiago, was already writing about the economic imbalances between industrialized and rural-based economies that became one of the foundations of dependence theory. Gino Germani in Argentina was writing about populism and fascism, and FLACSO’s sister organization in Rio de Janeiro, the Latin American Center for Research in Social Sciences, was engaged in an ambitious project on issues of race.

Neither Heintz nor Galtung bothered to learn and bring these issues and this literature to their courses, and this may have influenced the difficulties that may have encountered in the relationships with their students and, ultimately, in the limited impact they had in social sciences that developed later in the region.

Oslo

In early 1964 I returned to my university in Belo Horizonte and was assigned to teach political science in the school year that usually started in February. On March 31st, the civilian government was deposed in a right-wing military coup, and the universities were closed. Before going to Chile, I had participated in different student political organizations on the left. But now I assumed that, after two years as a student in a UNESCO institution. with a fellowship from the Organization of American States, I would not be targeted as dangerous leftist. However, just before the university reopened, in April, I was arrested together with a few other university faculty, and remained in jail for about six weeks. After this I was released, but the university was instructed not to allow me to teach, and the military started a prosecution for vague ideological crimes that could eventually lead to a long incarceration. Learning of my situation, Galtung sent me an invitation to come to Oslo to work at PRIO for one year, with a small fellowship.

I arrived in Oslo in December 1964 from Paris. It was night and the snow on the streets reflected the yellow lights from the streetlamps. The Galtungs invited me to a Christmas dinner at their house that ended with a sleigh ride through the woods. I stayed at Sogn Studentby, a cluster of student buildings on a hill. Each building had seven bedrooms, one for each student, while the kitchen and bathrooms were shared. We also had a central laundry room where, from time to time, we exchanged used bedding for clean ones. The purse was small, less than two hundred dollars a month, which was barely enough to pay the rent, eat and buy the very expensive Benson & Hedges cigarettes. Students generally bought paper and tobacco and rolled their own cigarettes; I tried, but I never got it right. They also made their own beer, warm and without foam, which looked more like pee.

The Peace Research Institute, created by Galtung a few years earlier as a section of the Institute for Social Research, originally operated out of the building of the mother institute, but by 1964 had moved to its own space. To get there, I took a tram that stopped every 15 minutes at the station about two kilometers away. In winter it was necessary to calculate the time to leave the house, so as not to miss the train and have to wait outside the station in the freezing air.

At Easter, the Galtungs invited me to stay at their country house for a few days, and when we arrived, they gave me a pair of skis to go from the car to the house, in the middle of the snow. They had no idea that I had never put skis on my feet. There was no other way and I barely managed to crawl and fall several times until I reached the house. Over time, I learned to move with the cross-country skis to the point of going skiing to the Institute when it snowed and taking short walks through the countryside. Oslo was a small city, but spread over a large area, with many open spaces and few large buildings. It seemed quite egalitarian, you couldn’t tell poor from the rich on the streets, and the impression was that everyone had just arrived from the countryside.

The Institute’s staff was lean: Johan Galtung, when he was there, Ingrid, his wife, Mari Holmboe Ruge, one of the founders, and a few others. There was also the young Nils Petter Gleditsch, who, like Johan years before, had refused military service for reasons of conscience. In return, he was assigned to work at the Institute in administrative activities, under the supervision of Johan himself, and forbidden to use the time to study or do anything that would bring any advantage over the young men serving in the Army. Throughout the year, students from other countries arrived, such as Malvern Lumsden, from Britain, Birgit Elvang, from Denmark, and Naomi Shapiro, from the United States. Manolo Mora y Araujo and Nilda Sito, former FLACSO colleagues who had gone to study in France, also came to PRIO for a short period. I felt that there was a certain expectation that I, as a political refugee, would wear the shirt of the Latin American revolutionaries, and a certain frustration that I did not play this role.

Besides Portuguese, the only language I spoke was Spanish, which I learned in Chile. At PRIO, the only ones who spoke Spanish were Johan and Ingrid. My French was enough to read the newspaper Le Monde, which I bought with some day’s delay at the newsstands, but not to talk. I had only started to read English with some fluency at FLACSO. Before going to Norway, still in Brazil, I started taking English conversation classes. In Oslo, I hired a private teacher to continue studying English, since learning Norwegian was way beyond my ability. In a short time, I was already speaking in English with a certain ease, a language that practically all Norwegians spoke. As the Institute was international, events were held in English, even though I was the only foreigner in the room. At social gatherings, everything started in English as well, but as more akvavit was poured, Norwegian took over, and I was left out.

Among the Norwegians, without significant internal political problems, the themes that mobilized them were the Campaign for Nuclear Disarmament and the boycott of fruit imported from South Africa, because of apartheid. A South African was elected president of the student association, but as I saw it, his main interest was taking the opportunity to get close to the beautiful Norwegian girls. Sex in Norway was natural and uncomplicated, but the puritanism emerged in the strict control of alcohol, which could only be sold in government stores and consumed with a meal in some restaurants. So, when they could drink, Norwegians got drunk easily.

In the student residence, I related mainly with the Chilean Pedro Sáinz, who had gone there to study with the economist Ragnar Frisch and whom I met again many years later — me, as president of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the IBGE; him, as director of statistics at United Nations Statistical Commission for Latin America, ECLAC. One of our companions was a Hungarian who had taken refuge in Norway after the deposition of Imre Nagy in 1956 and who lived in hiding, fearing that he was being watched by the Russians.

Galtung may have invented the term Peace Research. He said it was inconceivable that there was so much research on wars and conflicts and almost nothing on peace. To help create this area of study, he founded the Journal of Peace Research, still edited at the Institute. An inspiring source was the Quaker couple Kenneth and Elise Boulding, with their lives dedicated to the themes of peace: he, an economist, was the author of important works on systems and conflict theory; she was a sociologist.

Despite the Cold War, and because of concerns about a possible nuclear conflict, an informal bridge of communication had been created between Russian and Western scientists, especially physicists, expressed through a manifesto, published in 1955 by Albert Einstein and Bertrand Russell, on the dangers of nuclear weapons. The network became known as the Pugwash Movement, after a small town in Canada where the first of a series of international conferences on science and international politics was held. Making use of game theory, these scientists developed the concepts that would serve as the basis for the Treaty on the Non-Proliferation of nuclear weapons, signed between the great world powers in 1968.

Galtung’s idea was to contribute to this effort from the perspective of the social sciences, studying the networks of relationships between countries, developing conflict resolution models, the use of non-violence and peaceful resistance in internal disputes, among other topics. One of the ideas was to deal with data on countries and their relationships, in the same way that sociology dealt with data on people and their networks. This was becoming possible with the emergence of comparable demographic, economic, political and institutional national data, which were beginning to be organized into data banks. This is what I worked on throughout the year 1965, which I spent in Norway.

Camelot

At the beginning of 1965, just after I arrived in Oslo, Galtung returned to FLACSO in Chile and it was from there that he caused a stir by denouncing the famous ‘Camelot project’, an affair I followed through the letters he sent to Oslo. It was a project conceived by the American government, with resources from the Pentagon, to study Latin American societies and political systems. It may have been an initiative of the military or, more likely, of social scientists interested in studying the region who managed to get the Pentagon to finance them under the argument that it would be a way to prevent more revolutions like Cuba’s.

The fact is that the money involved in this project was much greater than that spent on studies at the time by civilian sources, allowing Latin American researchers to be hired at prices well above those offered in the region’s markets. In initial contacts with local researchers, the military origin of the resources did not appear, but Galtung found out and wrote a letter exposing it, published in Chilean newspapers. He was accused by the project’s proponents, among them respectable figures in the American social science establishment, of trying to prevent the most important social sciences study on the region ever conceived.[2]

The project was never implemented. It was cancelled by the State Department, which interpreted it as an inappropriate intrusion of the Pentagon in their area of responsibility. After a few years, Galtung began a new career associated with what would become known as ‘the new left’, which took him to different parts of the world. He did not return to FLACSO, left PRIO and, always publishing and occupying different positions, culminated his work with the creation of Transcend International, a network dedicated to the dissemination of his ideas and proposals for peace.

Galtung taught me how to think analytically and to understand the central intuitions of quantitative and statistical analysis, which I carried with me all my professional life. When I had the opportunity to apply for a doctoral degree, my first choice was the Department of Sociology of Columbia University, where Galtung used to work with Robert K. Merton and Paul Lazarsfeld. However, I ended up going to study political science in Berkeley, and never expanded my competence in mathematics and statistics as I should have. At Berkeley, I chose International Relations as one of my fields, expecting to follow up on PRIO’s experience, but gave more emphasis to comparative politics of political behavior. My doctoral dissertation was on the development and transformation of Brazil’s state and political systems [3]

Since Oslo, I exchanged occasional letters with Galtung and read some of his articles but did not follow them very closely. I always shared his concern with issues of human rights, expressed in national and international manifestations of social inequality, oppression and social violence, but with emphasis on a comparative and historical perspective, making use of quantitative and statistical information when available, but not centered on them. At some point, I turned to the issues of sociology of science, education and social policy, without which, I believe, social justice cannot be achieved.

One might have expected the intellectual influence of Johan Galtung in the social sciences in Latin America to be much stronger than it was, given the brilliance of his analysis and his strong commitment to social justice. I don’t have an explanation for that, but it may have something to do with the disconnect between his approaches and those of the social scientists in the region, which I had witnessed in FLACSO half a century ago.

The author

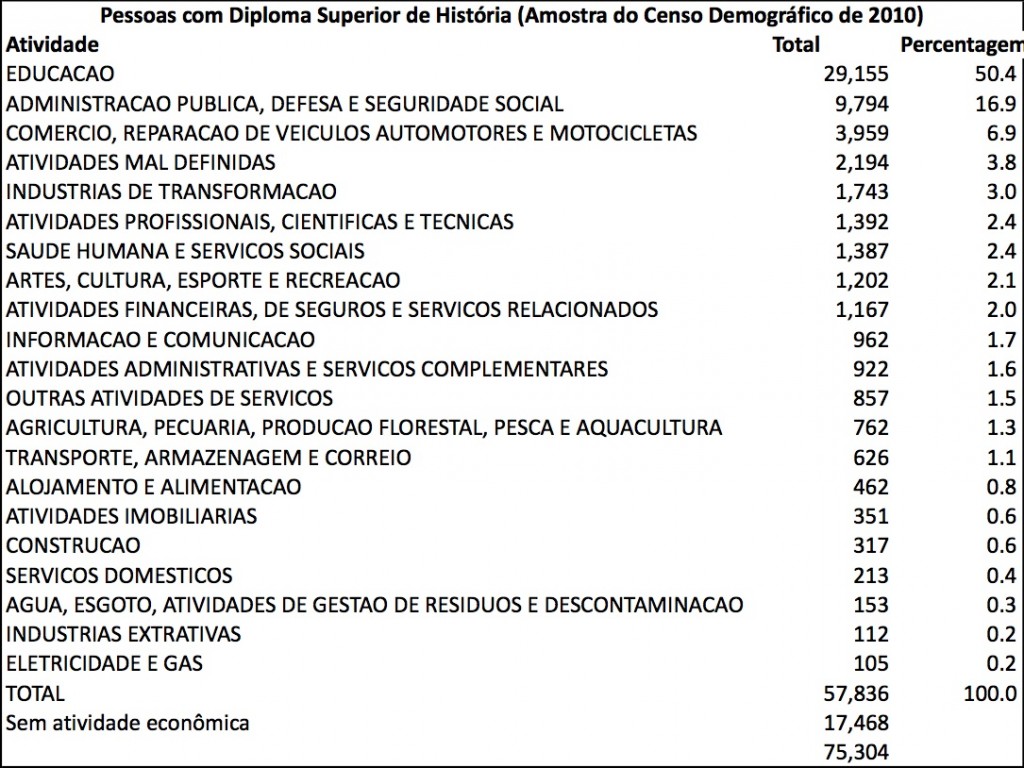

Simon Schwartzman (born in Belo Horizonte, Brazil, 1939) obtained a PhD in Political Science at the University of California, Berkeley in 1973, and pursued his academic career in Brazil, working at the Getúlio Vargas Foundation, Candido Mendes University, University of São Paulo and other places. Between 1994 and 1999 he was the president of Brazil’s national statistical office, the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

- This essay builds on extracts from the author’s memoirs Falso Mineiro. Memórias de política, ciência, educação e sociedade [Fake ‘mineiro’ – Memories of politics, science, education and society]. Rio de Janeiro: Intrínseca/História Real, 2021.

Further reading

[1] On the early years of FLACSO, see Rolando Franco (2007) La FLACSO Clásica (1957–1973) – Vicisitudes de las Ciencias Sociales latinoamericanas [The Classic FLACSO (1957–1973) – Vicissitudes of the Latin American Social Sciences], Santiago, Chile: Calatonia.

[2] Cf Irving Louis Horowitz (1967) The Rise and Fall of Project Camelot. Cambridge, MA: MIT Press, which includes a chapter by Johan Galtung (‘After Camelot’, pp. 281ff.)

[3] Regional Cleavages and Political Patrimonialism in Brazil, doctoral dissertation, Department of Political Science, University of California at Berkeley. It was published in Portuguese in several editions, the most recent being Bases do autoritarismo brasileiro (Bases of Brazil’s authoritarianism). Rio de Janeiro: Editora Unicamp, 2015.