(Publicado em O Estado de São Paulo, 23 de junho de 2025)

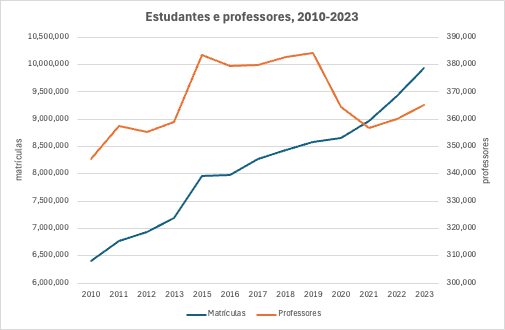

Depois de muita expectativa o Ministério da Educação divulgou as novas regras para o ensino superior à distância, que proliferou enormemente desde 2015, chegando a quase metade das matrículas. São cursos baratos, apropriados para quem mora em lugar distante e precisa trabalhar. Mas havia a sensação de que muitos se graduavam sem de fato aprender, sem falar nos que desistem pelo caminho.

As novas regras definem três modalidades de ensino: (1) presencial, com professores e alunos no mesmo lugar; (2) “presencial síncrona mediada”, à distância, mas com os alunos podendo interagir com professores ou tutores; e ( 3) à distância propriamente dita, em que as aulas podem estar gravadas e acessadas a qualquer momento. E define também três tipos de curso, pela combinação destas modalidades: presencial, com pelo menos 70% de aulas presenciais; semipresenciais, com pelo menos 30% de aulas presenciais e mais 20% de aulas síncronas mediadas; e à distância, com pelo menos 10% de aulas presenciais e 10% de aulas síncronas mediadas. Além disto, elas exigem que cinco cursos – direito, medicina, odontologia, psicologia e enfermagem – sejam obrigatoriamente presenciais, e que os demais cursos na área de saúde e de formação de professores não sejam à distância (podem ser presenciais ou semipresenciais). Além disto, existem novas regras sobre requisitos e qualificações do corpo docente, funcionamento das sedes e polos de educação à distância, formas de avaliação dos alunos e parcerias.

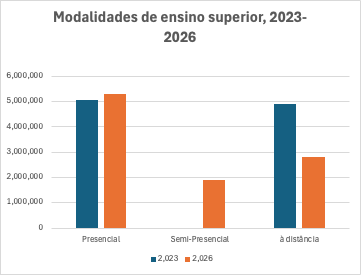

O impacto mais direto destas novas regras será a redução drástica do número de alunos em cursos à distância, sobretudo no setor privado: de 4,9 milhões em 2023 para 2.8 milhões pelas novas regras, com 217 mil indo para cursos presenciais e 1.9 milhões para a nova modalidade semipresencial. O gráfico acima compara a situação atual, com os dados mais recentes do censo do ensino superior de 2023, com com a que seria pelas novas regras, previstas para quando o novo sistema estiver em vigor, em 2026

Mas os custos desta mudança, somado aos das novas exigências, serão muito altos, e farão com que muitos cursos se tornem inviáveis tanto para alunos quanto para as instituições. Isto se refletirá, certamente, em uma queda significativa no número de estudantes matriculados no ensino superior, afetando sobretudo os mais pobres. Mas pode ser um preço a pagar se o resultado for um sistema de educação superior de melhor qualidade.

A dúvida é se esta nova regulação produzirá, de fato, este resultado desejável. O Ministério da Educação estabeleceu um período de dois anos de transição para as novas regras e um sistema complexo de credenciamento ou recredenciamento dos cursos através de inspeções locais, para verificar se os novos requisitos estão sendo cumpridos, a ser realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) a serviço da Secretaria de Regulação do Ensino Superior (SERES). A experiência destas agencias com este tipo de supervisão não tem sido boa, com queixas repetidas sobre a morosidade, burocratização e falta de coerência no uso dos critérios adotados, e não há nenhuma indicação de que elas farão um trabalho melhor desta vez.

Mas existe um problema de fundo mais geral, que é a ideia de que a qualidade da educação possa ser assegurada pelos seus processos, e não pelos resultados. No Brasil sempre prevaleceu a ideia de que, se o governo aprovar a forma em que os cursos são dados, especificando tempos, características dos professores, instalações e currículos detalhados, os diplomas que as instituições dão aos alunos estarão automaticamente garantidos. Isto pode ter funcionado em certa medida no passado, mas hoje é claro que o importante é que os estudantes sejam certificados individualmente por agências indendentes, sobretudo para o exercício de profissões de impacto na vida ou patrimônio das pessoas, como no Direito e nas profissões médicas. No Direito, aliás, esta certificação já existe com o Exame da OAB, e não fica clara a razão pela qual o Ministério resolveu que estes cursos precisam ser necessariamente presenciais.

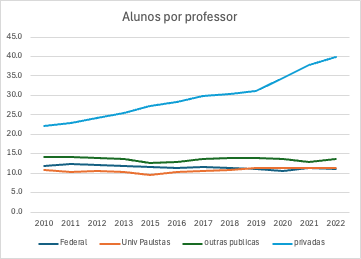

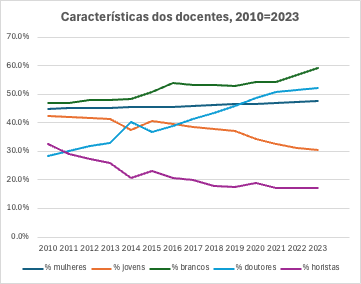

Como na frase famosa de Deng Xiaoping, não interessa a cor do gato, desde que ele coma o rato. Parece razoável a presunção de que mais contato direto de professores com alunos é melhor do que menos, mas as novas tecnologias podem ser muito mais eficazes na transmissão de conhecimento e acompanhamento individualizado da aprendizagem do que aulas convencionais, sobretudo em cursos noturnos que foram em grande parte substituídos pelo ensino à distância. Problemas de qualidade ocorrem em qualquer modalidade de ensino, e têm mais a ver com a má formação com que os alunos entram na universidade, currículos inadequados e deficiências dos professores do que com questões formais. Por mais que o Ministério da Educação tenha avançado na identificação de boas práticas de ensino à distância, este é um campo que vem se transformando a cada dia, e uma norma que possa parecer razoável hoje, como o máximo de 70 alunos para cursos mediados à distância, pode se tornar obsoleta amanhã, se já não o é.

Não se trata de abandonar completamente a regulação da oferta, mas de colocar cada vez mais ênfase na avaliação dos resultados, que, uma vez conhecidos, vão afetar necessariamente a forma em que os cursos são oferecidos, sem que a burocracia tenha que estar sempre correndo atrás das mudanças que ocorrem no mundo real.