O blog “Inside Higher Education / The World View” publlica uma nota minha sobre o acordo assinado entre os presidentes dos Estados Unidos e Brasil para aumentar o número de estudantes brasileiros fazendo pós graduação no exterior, disponível aqui. Estas bolsas serão destinadas para pós-doutorado ou programas “sanduíche”, na suposição de que o Brasil já tem doutorados suficientes no país, e a pergunta é se não seria importante continuar insistindo na importancia do jantar completo na formação de alto nível.

O blog “Inside Higher Education / The World View” publlica uma nota minha sobre o acordo assinado entre os presidentes dos Estados Unidos e Brasil para aumentar o número de estudantes brasileiros fazendo pós graduação no exterior, disponível aqui. Estas bolsas serão destinadas para pós-doutorado ou programas “sanduíche”, na suposição de que o Brasil já tem doutorados suficientes no país, e a pergunta é se não seria importante continuar insistindo na importancia do jantar completo na formação de alto nível.

Category: Geral

Como usar o facebook

Existem muitas maneiras de usar o Facebook, e resolvi usá-lo somente para manter contato com pessoas com as quais tenho relacionamento pessoal; isto porque estava crescendo demais, já não conseguia acompanhar, e tenho outro recurso de comunicação: este blog, que é enviado por email a quem se inscreve, é divulgado pelo twitter (@sschwartzman) e está aberto a comentários.

Existem muitas maneiras de usar o Facebook, e resolvi usá-lo somente para manter contato com pessoas com as quais tenho relacionamento pessoal; isto porque estava crescendo demais, já não conseguia acompanhar, e tenho outro recurso de comunicação: este blog, que é enviado por email a quem se inscreve, é divulgado pelo twitter (@sschwartzman) e está aberto a comentários.

Isto explica porque estou deixando de aceitar vários pedidos de novos amigos que me chegam no FB, e vou ir reduzindo o numero das pessoas que acompanho. Para os demais, e também para estes, nos vemos no site!

Ministério da Cultura para que?

Duas nomeações na área da cultura – a do palhaço Tiririca para a Comissão de Educação e Cultura da Camara de Deputados e a do sociólogo Emir Sader para a direçao da Casa Ruy Barbosa no Rio de Janeiro,que petence ao Minstério da Cultura – permitem perguntar para que serve mesmo este Ministério, e se já não estaria na hora de acabar com ele.

O Ministério da Cultura no Brasil foi desmembrado do Ministério da Educacão em 1985 pelo governo Sarney, e tem sua origem nos projetos do Ministério da Educação no Estado Novo que incluiam, de um lado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, que cuidaria da preservação do patrimônio arquitetônico e cultural do país, e, por outro, as idéias de Mario de Andrade sobre uma redescoberta da verdadeira cultura nacional, levando à frente o projeto modernista dos anos 20. A estes dois componentes – o patrimonial e o ideológico – foi acrescentada, mais adiante, a função de financiar e manter as atividades de “alta cultura” que o mercado por si só não conseguiria financiar, como a música clássica, o cinema e o teatro “de qualidade”, etc.

O Ministério foi extinto por Fernando Collor em 1990, mas ressucitado logo depois por Itamar Franco. Foi sempre um Ministério menor, apesar de alguns titulares ilustres, como Celso Furtado no governo Sarney e Francisco Weffort no governo Fernando Henrique Cardoso (de cujas políticas culturais eu não saberia dizer nada, talvez por ignorância minha, mas que acredito que concentraram sua atenção no lado patrimonial do Ministério, mais o apoio à “alta cultura” dependente do Estado). O Ministério adquiriu nova preeminência com a nomeação de Gilberto Gil que, entre 2003 e 2008, de alguma forma, tentou retomar a proposta de Mário de Andrade de fazer surgir e consolidar a cultura popular. Com seus recursos limitados, de financiador de música, teatro e cinema erudito, o Ministério se transforma em financiador e mobilizador de manifestaçoes artísticas populares, criando uma nova clientela de organizaçoes sociais que se estruturam para captar e distribuir seus recursos.

É esta nova orientação que explica a indicação de Tirica, com o Deputado Lincoln Portela, presidente do PR que o indicou, dizendo que “educação é uma coisa, cultura é outra”, e afirmando que a experiência prática de Tirica no mundo circense poderia ser usada para fortalecer este lado da cultura nacional. Pode ser.

No caso da indicação de Emir Sader, que pretenderia, pelas declarações recentes a jornais, transformar a Casa Ruy Barbosa em um centro de grandes debates intelectuais, a idéia não causaria espécie – debates intelectuais são sempre benvindos. Por outra parte, a lista peculiar de intelectuais que ele pretende trazer para os debates (em seu blog ele cita nominalmente “de Marilena Chauí a José Murilo de Carvalho, de José Miguel Wisnik a Caetano Veloso, de Tania Bacelar a Bresser Pereira, de Carlos Nelson Coutinho a Maria Rita Kehl, de José Luis Fiori a Chico de Oliveira”), e mais sua trajetória de defesa incondicional de lideres como Hugo Chavez e Evo Morales, faz que os resultados destes debates já estejam de alguma forma pre-definidos (sem com isto querer dizer que todos os citados pensem como ele).

Não acredito que este projeto vá muito longe, e nem que consiga afetar o próprio Ministério da Cultura. Mas não custa lembrar que, fora do Brasil, existem dois exemplos importantes de criar um Ministério da Cultura e colocá-lo a serviço de grandes projetos ideológicos de governo. O mais conhecido foi o Ministério de “Ilustração Pública e Propaganda” de Joseph Goebbels, nos anos 30, a serviço do Nazismo, e o outro o Ministério da Cultura francês de André Malraux, a serviço das idéias de “grandeur” de Charles de Gaulle. No Brasil tivemos, no Estado Novo, o famigerado Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente inspirado em Goebbels, que durou tanto quanto a ditadura de Vargas, e não precisamos nem queremos mais isto; e como não temos “grandeur”, e tampoco intelectuais orgânicos do porte de Malraux, o exemplo francês também não nos serve.

Nosso patrimônio histórico, artístico e cultural precisa ser cuidado, deve existir e espaço para financiar projetos culturais de qualidade, e temas transversais, como o da propriedade intelectual, precisam ser discutidos e resolvidos. Nada disto justifica, no entanto, um Ministério da Cultura com as pretensões que alguns pretendem que ele tenha. Uma simples secretaria, como tentado por Collor, daria conta do recado.

A educação que não avança

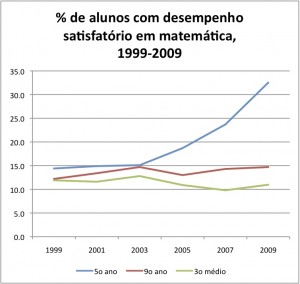

O movimento “Todos pela Educação” anunciou ontem, primeiro de dezembro, os resultados de suas cinco metas para a educação brasileira, e fiquei encarregado de analisar o cumprimento da meta 3, “Todo Aluno com o Aprendizado adequado à sua série”.

O movimento “Todos pela Educação” anunciou ontem, primeiro de dezembro, os resultados de suas cinco metas para a educação brasileira, e fiquei encarregado de analisar o cumprimento da meta 3, “Todo Aluno com o Aprendizado adequado à sua série”.

Os dados são do SAEB e da Prova Brasil, e eles mostram algum progresso até a 8a série, e uma situação desastrosa ao final do ensino médio: em português, somente 29 % dos alunos em todo o país atingem a pontuação mínima esperada, e, em matemática, 11%. E este é um grupo seleto, porque, a esta altura, muitos já abandonaram a escola. Um resultado que chama a atenção é o grande aumento da pontuação em matemática na 4a série / 5o ano, que vai de 18.7 a 32.5% de 2005 a 2009. Não é provável que tenha havido uma revolução no ensino da matemática no país nestes últimos anos, algo parece estar errado com estes resultados, e de fato, na 8a série em 2009, o desempenho satisfatório em matemática é de menos de 15%, sem nenhum impacto da melhoria que teria havido em 2005.

Estabelecer metas é importante, mas mais importante ainda é trabalhar para que elas sejam realmente atingidas. Embora o Brasil já gaste, em termos relativos, uma proporção significativa de seu PIB com educação – hoje estimada em cerca de 5% – este é ainda um valor pequeno, considerando as transformações profundas pelas quais o pais precisa passar, para que a maioria de seus estudantes consiga atingir os níveis mínimos de formação requeridos pela sociedade moderna. É importante consolidar a educação pré-escolar de qualidade, que é um fator decisivo para o desempenho futuro dos estudantes; generalizar o ensino de tempo completo, de pelo menos seis horas semanais, até o fim do ensino médio; definir com clareza os currículos requeridos dos estudantes ao longo de seus cursos; desenvolver materiais e capacitar os professores para usá-los; e criar alternativas reais de formação no ensino médio e de cursos pós-secundários, deixando de impor a todos um currículo pesado e, ao mesmo tempo superficial; melhorar o recrutamento e a qualificação dos professores, o que requer melhores salários, carreiras associadas a desempenho, e a abertura para o envolvimento de estudantes universitários e profissionais formados no ensino das disciplinas especializadas; e abrir espaço para novas formas de administração e gerência escolar.

São estes os desafios que precisam ser discutidos e acompanhados por toda a sociedade, para que possamos chegar a ter a educação de que necessitamos.

A questão da diversidade do ensino médio

Progresso Mal Educado

O caderno Aliás, do Estado de São Paulo de hoje, 14 de novembro 2010, publica uma entrevista minha a propósito dos problemas do ENEM cujo texto também está disponível aqui,

Uma das perguntas era sobre a comparação dos governos FHC e Lula na área da educação. O qu disse foi que “A coisa mais importante da gestão Paulo Renato foi a criação do Fundef, que depois virou Fundeb – e equacionou o financiamento da educação fundamental. Foi essa norma que estipulou a distribuição de recursos conforme o número de alunos. No ensino superior, não acho que ele tenha conseguido muita coisa: o ensino privado cresceu sozinho, pois o sistema público continuou fechado e elitista, tal como foi pensado na reforma de 1968, ainda no período militar. Embora tenha criado o Provão e estimulado uma gestão mais responsável dos recursos pelas próprias universidades, Paulo Renato enfrentou greves e grande resistência política. No caso do governo Lula, houve a criação de algumas universidades, mas em boa parte apenas no papel: instituições que já existiam e apenas mudaram de nome. A política do atual governo tem sido a de dar tudo o que as universidades públicas querem, sem pedir nada em troca. Houve um esforço no Reuni, quando se estimulou que elas a aumentassem o número de vagas, criando cursos noturnos. Mas sem clareza sobre em que áreas, de que maneira, para que tipo de público. E teve o Prouni, uma política que faz sentido, de se usar as vagas do setor privado para responder um pouco à demanda. Curiosamente, antes de Lula, essa ideia de subvencionar o estudo no setor privado era um tabu, não se podia fazer no Brasil.”

Aonde trabalham os pós graduados?

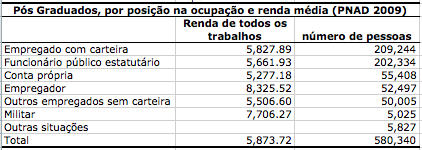

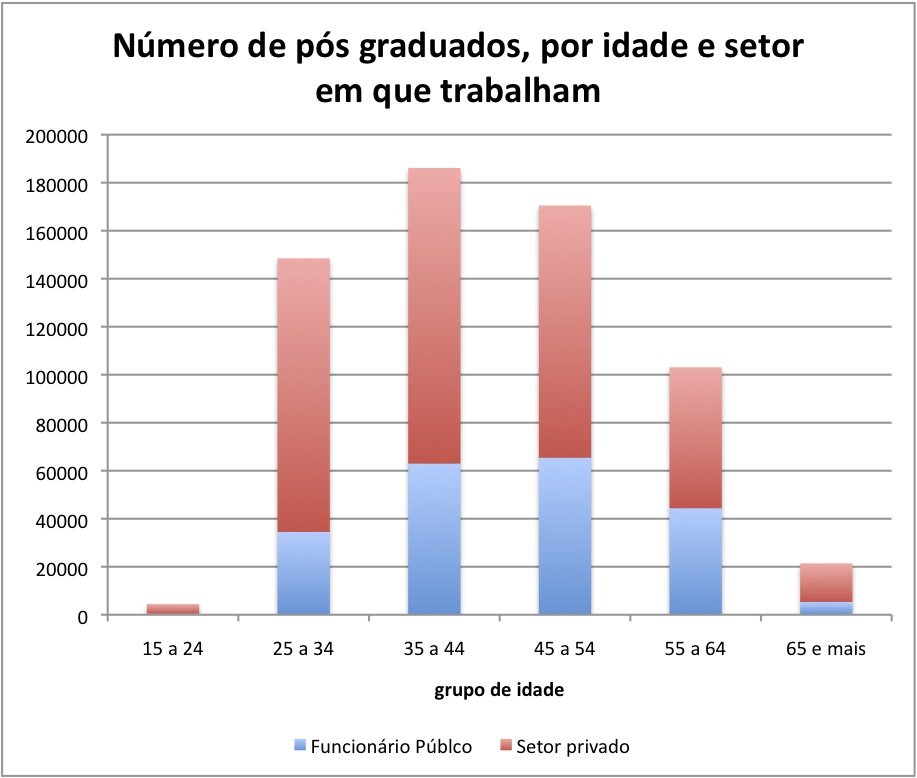

34% por cento dos pós graduados trabalham no setor público, 37% são empregados com carteira assinada, e os demais tabalham por conta própria. Olhando a distribuição por grupos de idade, vemos, primeiro, que as pessoas tendem a completar a pós-graduação na faixa dos 35 a 45 anos, e que, quanto mais jovens, menos trabalham no setor público. No grupo entre 25 e 34 anos, 23% têm emprego público; no grupo mais velho, de 55 a 64 anos, são 43.1%. Isto sugere que está havendo um mercado crescente no setor privado para pessoas com formação de alto nível, embora não necessariamente com a titulação formal “strito senso”.

34% por cento dos pós graduados trabalham no setor público, 37% são empregados com carteira assinada, e os demais tabalham por conta própria. Olhando a distribuição por grupos de idade, vemos, primeiro, que as pessoas tendem a completar a pós-graduação na faixa dos 35 a 45 anos, e que, quanto mais jovens, menos trabalham no setor público. No grupo entre 25 e 34 anos, 23% têm emprego público; no grupo mais velho, de 55 a 64 anos, são 43.1%. Isto sugere que está havendo um mercado crescente no setor privado para pessoas com formação de alto nível, embora não necessariamente com a titulação formal “strito senso”.

Se olhamos as rendas, na tabela abaixo, vemos que de fato o rendimento no setor privado para este grupo é maior do que o do setor público principalmente para o que trabalham como empregadores.

Isto sugere que a pós-graduação profissional tem um papel cada vez mais importante, e deveria deixar de ser vista, como ocorre frequentemente, como uma formacão de baixa qualidade e pouco interesse, comparada com os mestrados e doutorados formais.

Que fazem os pós graduados?

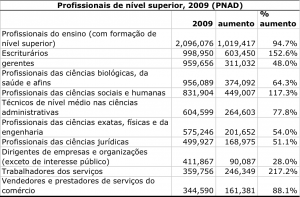

Esta tabela resume as informações sobre o número de pessoas e a renda de todos os trabalhos das pessoas com pós-graduação em 2002 e 2009, tal como estimado pelas respectivas PNADs; só incluimos as estimativas acima de 5 mil pessoas em 2002. O maior grupo, que continua crescendo, é o dos profissionais do ensino. seguidos de profissionais das ciências biológicas, exatas, sociais e jurídicas. Corrigimos os salários médios de 2002 pelo índice de preços do IBGE (IPCA), e vemos que a renda dos profissionais de ensino com pós-graduação, que era relativamente baixa em 2002, praticamente se mantém inalterada.

Esta tabela resume as informações sobre o número de pessoas e a renda de todos os trabalhos das pessoas com pós-graduação em 2002 e 2009, tal como estimado pelas respectivas PNADs; só incluimos as estimativas acima de 5 mil pessoas em 2002. O maior grupo, que continua crescendo, é o dos profissionais do ensino. seguidos de profissionais das ciências biológicas, exatas, sociais e jurídicas. Corrigimos os salários médios de 2002 pelo índice de preços do IBGE (IPCA), e vemos que a renda dos profissionais de ensino com pós-graduação, que era relativamente baixa em 2002, praticamente se mantém inalterada.

As rendas dos profissionais das áreas técnicas e científicas eram na média bem mais altas, se reduziram de lá para cá, mas ainda continuam vantajosas em relação à dos professores. Os maiores aumentos de renda, no entanto, ocorreram entre as pessoas com posicões de direção, administrativas e nas áreas do direito.

Em resumo, então: a principal função da pós-graduação é preparar profissionais para as próprias instituições de ensino; o mercado de trabalho privado remunera melhor estas pessoas; e os grandes prêmios em termos salariais vão para pessoas em posições executivas e administrativas, o que explica a expansão e a procura crescente pelos MBAs.

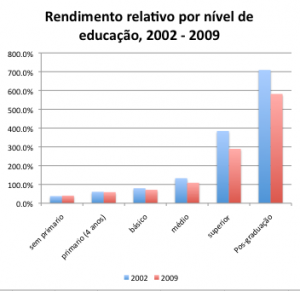

Quanto vale uma pós-graduação?

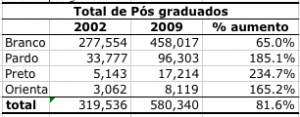

A PNAD de 2009 encontrou 580 mil pessoas que tinham completado cursos de pós-graduação, em comparação com 320 mil em 2002, um aumento de 81%, maior do que o de pessoas com curso de graduação, de 65%. O dado da PNAD não permite distinguir os diferentes tipos de pós-graduação – lato senso, especialização, mestrado, doutorado, etc. Mas o que explica esta grande busca pela pós-graduação é o ganho de renda que ela significa. Em 2002, ter uma pós-graduação significava ter uma renda do trabalho 80% maior do que os que só tinham graduação. Em 2009, esta diferença havia aumentado para 100%, o dobro. Isto, de alguma maneira, compensa o fato de a renda relativa das pessoas de educação superior em 2009 seja menor do que a de 2002.

A PNAD de 2009 encontrou 580 mil pessoas que tinham completado cursos de pós-graduação, em comparação com 320 mil em 2002, um aumento de 81%, maior do que o de pessoas com curso de graduação, de 65%. O dado da PNAD não permite distinguir os diferentes tipos de pós-graduação – lato senso, especialização, mestrado, doutorado, etc. Mas o que explica esta grande busca pela pós-graduação é o ganho de renda que ela significa. Em 2002, ter uma pós-graduação significava ter uma renda do trabalho 80% maior do que os que só tinham graduação. Em 2009, esta diferença havia aumentado para 100%, o dobro. Isto, de alguma maneira, compensa o fato de a renda relativa das pessoas de educação superior em 2009 seja menor do que a de 2002.

Com o crescimento da pós-graduação, a composição social dos pós-graduados também se alterou. Em termos de cor, 87% dos pós-graduados em 2002 eram brancos; em 2009, eram 79%. Os pardos e pretos, que eram 12%, passaram a 20%. O próximo passo será olhar em que áreas estas pessoas trabalham.

O que fazem nossos bacharéis?

Entre 2002 e 2009, o número de pessoas no Brasil com educação superior estimado pela PNAD passou de 6.9 para 12.2 milhões, um aumento de 74,8%, o que corresponde a quase 750 mil novos formados a cada ano . O aumento maior foi entre as mulheres e, nas categorias de cor do censo, entre pardos e pretos.

Entre 2002 e 2009, o número de pessoas no Brasil com educação superior estimado pela PNAD passou de 6.9 para 12.2 milhões, um aumento de 74,8%, o que corresponde a quase 750 mil novos formados a cada ano . O aumento maior foi entre as mulheres e, nas categorias de cor do censo, entre pardos e pretos.

Que fazem estas pessoas? O maior aumento foi entre profissionais do ensino com formação de nível superior. Eram 1,076 milhões em 2002, passaram a 2,096 milhões em 2009, um aumento de 94,7%. Do total, 80% destes profissionais trabalhavam na educação básica. O que explica este aumento é o grande número de professores da educação básica que se titularam neste período. Em 2002, haviam 2,7 milhões de profissionais do ensino, 46% deles de nível superior; em 2009, haviam 3.7 milhões, 61% de nível superior.

A segunda categoria que cresceu foi a de “escriturários” – são 998 mil com educação superior em 2009, comparado com 395 mil em 2002, um aumento de 152%. Esta categoria, na classificação do IBGE, inclui atividades administrativas de vários tipos. Haviam 6 milhões de escriturários em 2009, a grande maioria sem educação superior. É possível pensar que a grande maioria das pessoas de nível superior ocupadas nesta categoria estavam trabalhando em funções de nível médio.

O que se pode observar em geral, é que, fora da educação, as ocupações que mais crescem são as tipo administrativo e de serviços. Nas áreas de nivel superior propriamente ditas, a que mais cresce é a dos profissionais das ciencias sociais e humanas.

Em síntese: a educação superior brasileira cresceu muito no período, deu acesso a pessoas de grupos sociais menos favorecidos, e beneficiou especialmente as mulheres. Uma parte muito importante deste crescimento se explica pela titulação obtida por professoras da educação básica, outra pelo grande número de pessoas que, apesar do título superior, continuaram trabalhando em funções de nível médio, e também pelo crescimento dos profissionais das ciencias sociais e humanas. Na outra ponta, o crescimento de profissionais nas áreas das ciências biológicas e técnicas, que já eram um contingente pequeno, foi muito menos expressivo.