A revista Exame Ceo, da Editora Abril, publica, neste mês de outubro de 2010, o texto abaixo sobre a educação superior no Brasil, que também está disponível em formato pdf clicando aqui.

É hora de descer da torre de marfim!

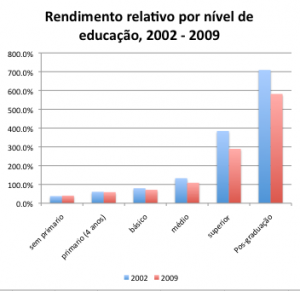

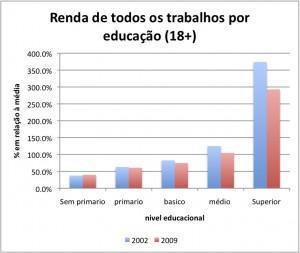

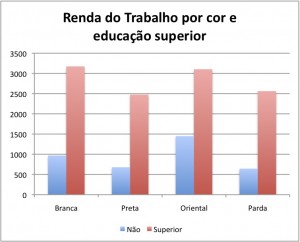

O sistema de educação superior no Brasil cresce, mas seu tamanho ainda é muito reduzido se comparado com o de países de economia desenvolvida ou até mesmo em desenvolvimento. Nesses países, é comum ver a maior parte dos jovens em algum tipo de instituição de ensino superior. Já no Brasil, apenas cerca de 10 milhões de pessoas têm uma graduação (menos de 10% da população adulta) e pouco mais de 5 milhões estão matriculados em uma universidade (menos de 14% da população jovem). Como há pouca gente com diploma, a remuneração para esse grupo costuma ser muito melhor. Essa discrepância acaba sendo um grande incentivo para que as pessoas queiram entrar numa universidade. Elas enfrentam, no entanto, várias barreiras: a má qualidade do ensino médio, os altos níveis de abandono escolar, a seletividade das universidades públicas e os custos relativamente altos das instituições privadas.

O governo federal tem procurado aumentar a quantidade de vagas e facilitar o acesso ao ensino superior. Além de criar novas universidades e centros de educação tecnológica, dá estímulos para que as universidades públicas abram mais vagas e estimula programas de cotas. Apesar disso, o setor público não consegue aumentar sua fatia e só atende hoje a 25% da demanda, ficando os 75% restantes com o setor privado. Outra maneira encontrada pelo governo federal de facilitar o acesso é a “compra” de vagas do setor privado, tendo como moeda de troca a isenção fiscal.

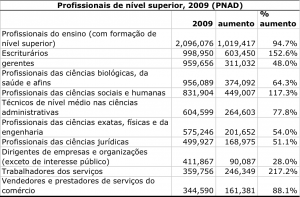

O Brasil vai precisar na próxima década de mais gente com formação superior, mas é importante perguntar também quem estamos formando e com quais qualificações. O censo do ensino superior do Ministério da Educação mostra que 43% dos estudantes estão matriculados hoje em cursos de ciências sociais, negócios e direito, 17% em educação e 15% na área de saúde e bem-estar. O total nas engenharias é de 9% e nas áreas de matemática e computação, de 8%. Nas sociedades modernas, as áreas de negócios realmente precisam de muita gente, assim como as de serviços de saúde. O nosso problema está no numero de engenheiros formados anualmente. Eles são pouco mais de 51 000, menos de 6% do total, um percentual muito baixo se comparado ao de países como Japão, Coreia e Finlândia (25%), sem mencionar a China (36%). A taxa brasileira é mais próxima de sociedades pós-industriais, como Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Nunca conseguimos desenvolver um setor significativo de formação tecnológica que pudesse, em poucos anos, capacitar pessoas para trabalhar em laboratórios, hotéis, restaurantes, empresas de tecnologia de alimentos, oficinas mecânicas, construção civil, entre outras áreas. Todos os países que expandiram sua educação superior deram esse passo. No Brasil, os estudantes evitam essas carreiras porque as consideram de pouco prestígio. Na prática, em muitos casos, essas funções acabam sendo desempenhadas por pessoas com diplomas universitários. Os dados da PNAD do IBGE de 2008 mostram que 23% das pessoas com nível superior no Brasil trabalham em atividades técnicas e administrativas de nível médio.

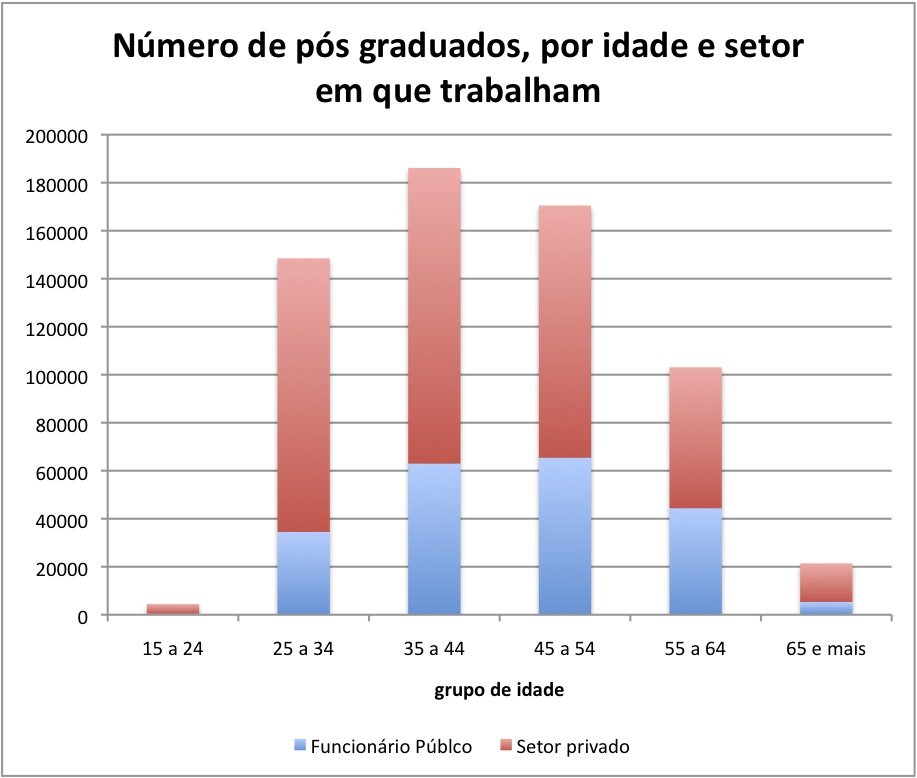

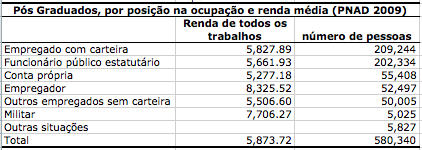

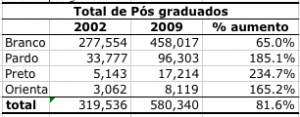

A área da pós-graduação também merece atenção. O Brasil forma hoje cerca de 10 000 doutores ao ano. A pesquisa domiciliar do IBGE registra cerca de 326 000 pessoas fazendo cursos de pós-graduação. Em várias áreas, como economia e administração, existem muitos cursos de graduação e a qualidade nem sempre é boa. Nesses casos, a pós-graduação aparece como uma saída para buscar uma posição diferenciada no mercado de trabalho. Mas a questão é que a grande maioria das pessoas com doutorado acaba indo trabalhar em universidades públicas, se é que já não estava lá quando começou a buscar seu novo título. Isso traz vantagens para as universidades públicas, que ficam com professores melhores, mas beneficia pouco os 75% dos estudantes em instituições privadas, que quase não contratam professores doutores. Para ser bem avaliados pela CAPES e receber apoio, os programas de pós-graduação precisam que seus professores publiquem artigos em revistas acadêmicas. Com essa exigência, o número de artigos científicos de fato tem aumentado. A qualidade dessas publicações, no entanto, é baixa quando se usa como medida o número de citações que recebem. Isso sem falar na falta de resultados dessas pesquisas na produção de patentes e de tecnologia.

Existem cursos universitários muito bons no país, mas também muitos de qualidade duvidosa, tanto no setor público quanto no particular. O Ministério da Educação dá conceitos aos cursos, mas não diz, por exemplo, qual é o mínimo de qualidade aceitável em medicina, direito ou administração. Fora isso, tem muito pouca capacidade de interferir nas instituições consideradas de qualidade inaceitável. No setor privado, existem cada vez mais empresas que atendem a dezenas de milhares de alunos a custos muito reduzidos, geralmente à noite, com uma educação de qualidade indefinível. No setor público, não existem mecanismos que incentivem as instituições a melhorar a qualidade e a usar bem os recursos públicos que recebem.

Para a próxima década, o país precisa expandir a educação superior e, sobretudo, fazer com que ela se torne cada vez mais relevante para a sociedade em seus diversos níveis. Os cursos de formação tecnológica precisam aumentar muito, não só para suprir as necessidades crescentes do mercado de trabalho, mas também porque muitos dos que hoje buscam uma universidade não têm formação adequada para realmente seguir um curso superior. Para que os cursos tecnológicos sejam atrativos e produzam pessoas capacitadas, eles precisam ser desenvolvidos em forte cooperação com o setor produtivo, que deve participar discutindo os conteúdos dos cursos, abrindo suas portas para estágios e fornecendo equipamentos. Para que o estigma associado a esses cursos desapareça, é preciso que os créditos obtidos em cursos de curta duração possam valer para pessoas que desejem mais tarde continuar a estudar e completar um curso superior pleno.

Os cursos de graduação também se beneficiariam muito de uma aproximação mais forte com o setor produtivo e precisam adquirir muito mais transparência em relação à sua qualidade e aos resultados que produzem. O Brasil ainda vive a ficção de que todos os títulos de nível superior são iguais. Tanto o mercado de trabalho quanto o setor público ainda recompensam as pessoas que têm títulos independentemente das qualificações efetivas que possam ter. Essa situação é reforçada pelo sistema de regulamentação profissional e também pela reserva de mercado estimulada pelos sindicatos e associações profissionais. São os sociólogos que conseguiram tornar obrigatório o ensino de sociologia nas escolas, os comunicadores que insistem em requerer diplomas para jornalistas, os médicos que querem restringir o trabalho de outros profissionais de saúde, as farmácias que são obrigadas a contratar farmacêuticos… O fortalecimento da educação tecnológica e a redução dos privilégios associados aos diplomas podem fazer com que as pessoas comecem a buscar qualificações mais efetivas e mais práticas, em vez diplomas de cursos superiores de qualidade duvidosa.

Tanto o setor público quanto o privado precisam se ajustar aos novos tempos. As universidades públicas são financiadas com recursos orçamentários que independem de bons resultados. Essas instituições não podem desenvolver políticas ativas de busca de talento, nem demitir professores de má qualidade, ou fechar departamentos e cursos para os quais não há demanda. Como são seus professores que desenvolvem os sistemas de avaliação que o Ministério da Educação utiliza, não é surpreendente que essas universidades sejam, em geral, bem avaliadas. O setor privado se queixa das avaliações que são impostas pelo Ministério da Educação, mas até hoje não desenvolveu um sistema alternativo de controle de qualidade. Os critérios de avaliação de cursos noturnos para alunos que não tiveram uma educação secundária de qualidade, são mais velhos e precisam trabalhar durante o dia não podem ser os mesmos dos cursos dados durante o dia para alunos jovens, selecionados por vestibulares competitivos e com professores de tempo integral. O setor privado, que atende preferencialmente ao público noturno, precisa mostrar com clareza o que pode de fato oferecer, e não permanecer simplesmente como uma versão empobrecida do que o ensino público deveria ser.

A pesquisa universitária precisa deixar de ser, predominantemente, um complemento dos cursos de pós-graduação. O Brasil tem excelentes centros de pesquisa e de tecnologia, vários deles trabalhando em parcerias com o setor produtivo. O drama do país é que essas instituições podem ser contadas nos dedos. Todos os incentivos da pós-graduação são acadêmicos. A recompensa vai para os programas que formam mais gente e que publicam mais artigos, coisas que são importantes, mas só quando não se transformam em um fim em si mesmo.

Finalmente, a educação superior brasileira é provinciana e precisa se abrir mais para o mundo. Existem hoje várias instituições que publicam os rankings das melhores universidades do mundo. A melhor universidade brasileira, a USP, que é também a melhor da America Latina, geralmente fica lá pelo centésimo lugar. Podemos e devemos criticar a forma com que essas listas são feitas, mas a colocação no ranking reflete o fato de que nossas universidades não são conhecidas lá fora. Mostra também que não participamos como deveríamos do fluxo internacional de conhecimentos e talento, que se dá pelo intercâmbio e circulação de estudantes e professores. Muitos professores com doutorado nas melhores universidades brasileiras estudaram fora, mas as agências de governo vêm diminuindo o apoio que davam aos doutorados no exterior, achando que não precisamos mais deles. Nossas universidades não têm como competir por talentos no exterior devido à falta de flexibilidade dos salários e das dificuldades em contratar estrangeiros. E não temos, no Brasil, universidades que despertem o interesse de estudantes de outros países. É possível resumir tudo isso dizendo que o ensino superior brasileiro vem crescendo, mas se desenvolveu em grande parte de forma fechada, voltado para si mesmo. Por isso, não tem a qualidade, a pujança, a eficiência e a relevância que deveria ter. É preciso abrir as portas e arejar o ambiente.