(Publicado em O Estado de São Paulo, 10 de novembro de 2023)

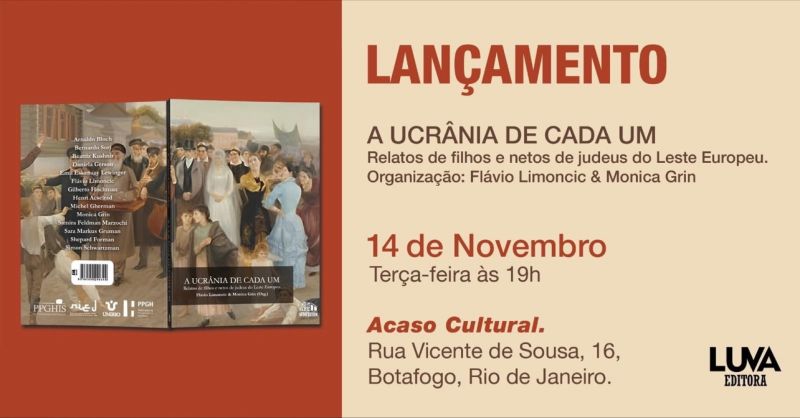

Existiram um dia a Ucrânia, Palestina, Israel, e têm direito de continuar existindo? Como? São perguntas que afloram ao ler “A Ucrânia de cada um”, livro organizado por Flávio Limoncic e Mônica Grin na emoção da guerra fraticida da Ucrânia, publicado agora à sombra da também fraticida batalha de Gaza. Não é um livro propriamente sobre a Ucrânia, nem sobre as guerras, mas um conjunto de relatos e testemunhos de descendentes de judeus do leste Europeu que sobreviveram ao holocausto e reconstruíram suas vidas no Brasil e outros países das Américas. São memórias pouco conhecidas, porque a velha geração preferia poupar os filhos das histórias de sofrimento e horror por que passaram. E estes, estimulados a construir suas vidas no novo mundo, olhavam para frente, nem sempre com tempo e espaço interno para os relatos de seus pais.

Agora, as décadas de relativa paz que sucederam à guerra parecem estar se esgotando, os fantasmas voltam a assombrar, e é preciso lembrar de onde viemos. Os velhos se foram, os filhos e netos amadureceram, e buscam nos fragmentos de memória, em velhos papéis e fotografias, em registros e nas redes de Internet, as histórias de seus pais e o sentido de suas origens. Para alguns, os documentos e as histórias familiares foram mais preservados. Mas para a maioria o que resta são pouco mais que referências desencarnadas de localidades e pessoas que mudaram de nomes ao sabor das migrações, das diferentes línguas e dos poderes que se alternavam no domínio de cada uma das antiga cidades e regiões – Vilna, Minsk, Volhynia, Podolia, Lublin, Galicia, Edinet, Kischinev – quase todas hoje partes da Ucrânia, Moldova e Polônia.

As histórias familiares fazem parte da identidade de cada um, mas não determinam seu destino. Dado o que passou, é inevitável que os relatos de perseguições, guerras e estratégias de sobrevivência sejam o que mais aparece. Mas existem outras histórias importantes a ser contadas. A da persistência de uma forte cultura local, baseada em uma língua comum e instituições comunitárias, de cunho religioso ou não, que estruturavam a vida no dia a dia nas pequenas localidades da Europa oriental; uma cultura do cotidiano que encontrou expressão em uma importante tradição literária que acompanhou as levas de imigrantes que partiram para as Américas, e que aos poucos vem desaparecendo com a perda de lugar do ídiche como a língua franca destes povos. A do judaísmo renovado, seja pela volta à tradição do messianismo religioso do “hassidismo”, seja no sionismo secular em suas diferentes vertentes. Ou finalmente pela busca de identidades novas: participar da cultura cosmopolita, profissional, universitária, científica e empresarial que se desenvolvia na Europa e nas Américas, ou se filiar aos movimentos políticos e sociais de esquerda que se formavam, pela militância nos sindicatos e partidos socialistas e comunistas locais. Não fosse o nacionalismo e o nazismo, a integração de parte dos judeus na sociedade e cultura de países europeus como a Alemanha, Áustria e Polônia teria sido tão bem-sucedida quanto o foi nos Estados Unidos e Europa Ocidental

A Ucrânia foi por muito tempo lugar de coexistência de russos, ucranianos e judeus de diferentes identidades, da mesma forma que a antiga Palestina tem sido, por séculos, lugar de coexistência de árabes cristãos, judeus e muçulmanos. Nem sempre foi uma coexistência pacífica, mas os historiadores falam mais dos momentos dramáticos de guerras e conflitos do que dos longos tempos de paz, que também existiram e precisam ser reconhecidos e apreciados.

Meu tataravô materno, no século 19, fazia parte da próspera comunidade judaica de Varsóvia e decidiu, por razões religiosas, terminar sua vida em Sfat, a cidade sagrada da Cabala. Era na antiga Palestina, parte do Império Turco, para onde haviam ido muitos dos sábios judeus expulsos pela inquisição espanhola, onde nasceu minha mãe. Meu pai se dizia romeno, nascido em uma das pequenas aldeias da Bessarábia, hoje parte da Moldova, e recentemente soube que minha avó paterna pode ter nascido em Vinnytsia, na Ucrânia. Os avós de minha mulher eram árabes cristãos, sírios e libaneses, que mandavam as moças da família a uma escola católica em Haifa, hoje parte de Israel, e nossos filhos são cidadãos do mundo.

Nada disto nos dá uma solução simples para as guerras de hoje, mas fica, pelo menos, um princípio moral que nos ajuda a pensar. Na apresentação do livro, Flávio e Mônica citam a Bashevis Singer dizendo que, na língua ídiche, não havia palavras para designar armas, munições, exercícios militares ou táticas de guerra. Hoje são estas as palavras que mais se ouvem nos conflitos do Oriente Médio. Não parece que haja outro caminho para a região senão a plena implementação dos acordos de Oslo, com a constituição de um estado palestino autônomo e viável. Pode ser que nunca se chegue lá, da mesma forma que o nacionalismo e o racismo destruíram as esperanças de paz depois da primeira grande guerra. Mas não podemos perder a lucidez que adquirimos ao reencontrar as origens e possibilidades de cada um de nós.