No primeiro semestre de 2013 tive o privilégio de coordenar o curso sobre “Educação Superior na América Latina e os Desafios do Século XXI” junto à Cátedra UNESCO do Memorial da América Latina em São Paulo, que permitiu que vários entre os principais estudiosos da educação superior da região viessem para apresentar e discutir suas idéias e conhecimentos com um grupo excepcional de participantes de diferentes instituições e cursos superiores do Brasil e do exterior. Um dos resultados do curso foi o livro A Educação Superior na América Latina e os desafios do século XXI, que está sendo publicado pela Editora da UNICAMP, com lançamento previsto na Livraria da Vila, em Campinas, no dia 23 de abril (guardem a data!)

O capítulo inicial, sobre a educação superior e os desafios do século XXI, trata de dois temas correlacionados, que formam o pano de fundo para os capítulos que seguem. O primeiro é o da origem das universidades na Europa no período do Renascimento e sua evolução até os dias de hoje, procurando ressaltar as motivações e valores que presidiram seu surgimento e que ainda persistem: a valorização do conhecimento, a liberdade de estudo e de pesquisa, a autonomia institucional e a colegialidade, postos a serviço da formação das novas gerações. Esta é também a história do relacionamento às vezes harmonioso, às vezes conflituoso, das universidades com os poderes da Igreja e dos Estados e depois, cada vez mais, com o mundo da economia. As universidades de hoje são muito diferentes das de então, e são somente parte de um universo muito mais amplo que é o da educação superior, que cada vez envolve mais pessoas e mobiliza mais recursos. E no entanto, os valores e motivações originais, relativos ao lugar do conhecimento, sua produção, preservação e transmissão, e sua importância para as pessoas e sociedade, persistem. Esta parte trata também da história peculiar das universidades na América Latina, copiadas em sua origem e inspiração dos modelos europeus, que se desenvolveram sobretudo como um canal de mobilidade e afirmação social e política de novas gerações (e neste sentido não eram diferentes das de outros países), sem, no entanto, incorporar da mesma maneira os valores e as funções de valorizaçao do conhecimento, do estudo e da pesquisa, fazendo com que o movimento estudantil da Reforma Univesitária de Córdoba de 1918 ainda não tenha completado seu ciclo na maior parte do continente. O segundo tema trata das universidades como instituições, cujo funcionamento depende, em parte, dos valores e orientações dos que vivem em seu interior – professores, estudantes, administradores – e, em parte, das demandas e relações que estabelecem com o seu ambiente externo, que inclui os governos e o mercado: é uma perspectiva necessária para abrir e entender a “caixa preta” das universidades, que são mais complexas do que organizações criadas com propósitos e missões claras e simples.

Jamil Salmi, no segundo capítulo, parte do futuro, fala das mudanças tecnológicas que estão revolucionando os modos de produção e transmissão de saber, e das necessidades de formação profissional, científica e tecnológica requeridas pela nova sociedade do conhecimento. Há, em todo mundo, uma corrida para fazer com que os sistemas de educação superior sejam capazes de responder a estas demandas e participar, assim, do novo ciclo de produção e geração de riquezas que está ocorrendo. Em que medida estes novos recursos tecnológicos podem ser usados para melhorar a qualidade, relevância, e eficiência da educação superior, e assim trazer para ela os recursos de que necessita para desempenhar bem seus novos papéis? O que países mais bem sucedidos nesta corrida, como a Coréia do Sul. Estão fazendo, e o que devem e podem fazer países como o Brasil?

José Joaquin Brunner, no terceiro capítulo, olha para a educação superior na América Latina em seu conjunto, e constata que ela não somente se massificou, com milhões de pessoas buscando um tipo de formação que antes era reservada para poucos milhares, mas está se universalizando, ou seja, se transformando em uma aspiração de todas as pessoas. Neste processo, as universidades tradicionais, que funcionavam como ilhas relativamente isoladas, se transformaram profundamente e se viram atropeladas por uma grande variedade de novas instituições públicas e privadas que têm pouco a ver, aparentemente, com os ideais das instituições que no passado lhes serviram de modelo. O que resta, neste novo cenário, destes antigos modelos e dos valores que encarnavam? O que Brunner nos mostra é que, enquanto intelectuais e educadores como o Cardeal Newman, na Irlanda, Abraham Flexner, nos Estados Unidos, Humboldt, na Alemanha, e Ortega y Gassset, na Espanha, enalteciam e propugnavam por manter e fortalecer as universidades de formação de elites e de pesquisa de alto nível, em outras partes do mundo, começando pelos Estados Unidos, o ensino superior crescia e se diferenciava, com as universidades se transformando em multiversidades, incorporando novas funções e fontes de financiamento, entre as quais os provenientes de uma crescente demanda por serviços educativos do mercado. No mundo atual, a antiga metáfora da universidade clássica, simbolizada pela Universidade de Humboldt na Alemanha e fruto do surgimento da época moderna e a formação dos estados nacionais no final do início do século XIX, deve ser substituida por uma nova metáfora, a da universidade, ou, mais precisamente, a educação superior pós-moderna, cuja característica principal não seria mais uma identidade própria e um núcleo central de valores, mas uma multiplicidade de demandas, expectativas e e formas de funcionamento que transcendem todas as tentativas de enquadrá-la em um modelo único e coerente.

Nas universidades tradicionais, bastavam seus diplomas para assegurar a qualidade profissional e técnica de seus formados, e o prestígio e a reputação de seus professores para garantir a qualidade de seu trabalho intelectual e de pesquisa. No ensino superior de massas e pós-moderno descrito por Brunner, isto já não basta, e todos os países, de alguma maneira, procuram estabelecer sistemas de avaliação e certificação do ensino superior, que é o tema do quarto capítulo de Elizabeth Balbachvsky. Ela nos mostra que os principais países da América Latina, de uma forma ou outra, procuraram adaptar os sistemas de avaliação e certificação de qualidade desenvolvidos em outras partes, requerendo que as instituições passem por processos mais ou menos complexos de certificação que, no entanto, encontram sempre limitações e acabam servindo a diferentes propósitos. Uma dificuldade bastante comum é a resistência das universidades tradicionais, que vêm nos sistemas de avaliação externa, nem sempre de maneira infundada, uma ameaça à sua autonomia; outra é a dificuldade que as agências governamentais têm de criar sistemas de certificação que sejam capazes de avaliar efetivamente, e com credibilidade, as centenas e milhares de instituições de ensino superior que existem nos diferentes países. Existem questões relativas aos critérios e padrões de avaliação (será que as faculdades voltadas ao ensino podem ser avaliadas segundo os mesmos critérios das universidades de pesquisa?), e, também, quanto aos interessados em seus resultados – os governos, que financiam as instituições? As corporações profissionais, interssadas em preservar seus mercados de trabalho? Os futuros estudantes? O setor empresarial?

Jorge Balán, no capítulo 5, trata de uma questão central em todos os sistemas de educação superior que se massificam, que é o da inclusão de pessoas e categorias sociais que, historicamente, não tinham acesso ao ensino superior em seus países. Na medida em que os sistemas de ensino superior crescem de tamanho, cresce também o acesso de pessoas que antes não conseguiam se beneficiar dele. No entanto, este acesso continua limitado por mecanismos de seleção baseados em provas e avaliações cujos resultados são fortemente relacionados com a condição social e cultural dos canditatos – estudantes de famílias mais pobres, que não tiveram acesso a educação básica de qualidade, ou de minorias linguísticas e culturais, entram nestes processos seletivos em desvantagem e terminam sendo excluidos. Balán apresenta as experiências de inclusão de diferentes países na América Latina, chamando a atenção para as diferentes formas em que ela pode se apresentar: diferenciando as instituições para atender a públicos distintos, a expansão dos sistemas de educação superior público, o financiamento da educação superior privado, e as políticas de ação afirmativa baseadas em critérios de raça, etnia e classe social, evidenciando, em cada caso, os benefícios conseguidos e os problemas que surgem.

Helena Sampaio, no capítulo 6, examina em profundidade o crescimento do ensino superior privado e, mais especialmente, o ensino superior com fins lucrativos que se desenvolveu de forma extraordinária no Brasil nos últimos anos, com o setor privado atingindo a 75% da matrícula, metade dos quais em instituições com fins de lucro. Esta expansão se explica, em parte, pelo fato de que o Brasil adotou, com a reforma universitária de 1968, um modelo de organização universitária que tentou copiar as “research universities” americanas, com ênfase na pós-graduação, na pesquisa e na organização departamental, com professores doutores contratados em regime de tempo integral, um modelo que só deu certo em algumas partes, mas fez com que a educação superior pública se tornasse extremamente cara para padrões latinoamericanos, e sem condições de absorver a explosão da demanda por ensino superior que começava justamente nesta época. A alternativa foi liberar a expansão do setor privado, na expectativa ilusória de que ele eventualmente se aproximaria do modelo das universidades públicas. Se no início predominavam no setor privado as instituições religiosas e comunitárias, o lugar foi sendo ocupado cada vez mais por instituições com fins de lucro, que se tornaram legais por legislação instituida em 1997. Hoje, existem no Brasil empresas atuando na educação superior com milhões de estudantes, com ações na bolsa adquiridas por fundos de investimento e atuando sobretudo na área de educação de massas de baixo custo, nas profissões sociais. Se no passado havia a norma de que o setor privado não deveria dispor de recursos públicos, nos anos mais recentes o governo federal, como parte de sua política de inclusão social, passou a financiar fortemente o setor privado lucrativo ou não, através da isenção de impostos do Prouni e do crédito educativo garantido pelo governo.

No capítulo 7 Sylvie Didou Aupetit aborda outra dimensão central da educação superior contemporânea, o da internacionalização. Em certo sentido, não é um tema novo: há décadas que o tema da “fuga de cérebros” de países em desenvolvimento para os mais ricos é objeto de preocupação, com os Estados Unidos, sobretudo, atraindo centenas de milhares de profissionais formados muitas vezes com recursos públicos de seus países, que deixam de se beneficiar dos investimentos feitos em sua educação. Vários países, entre os quais México e Brasil, tem desenvolvido programas para estimular o retorno destes profissionais, com graus diferentes de sucesso. Mas a internacionalização tem também outros aspectos, muitos dos quais positivos, como a vinda de professores e pesquisadores da Europa e Estados Unidos, as competências trazidas pelos que retornam a seus países de origem e passam e enriquecer suas instituições, e a criação de redes internacionais de cooperação que atravessam as fronteiras entre países e regiões. Hoje se fala muito em “circulação de cérebros”, no lugar de fuga, para sinalizar os aspectos positivos da internacionalização, mas, como adverte a autora, não basta trocar uma expressão por outra, sendo necessário entender mais em profundidade os reais problemas e possíveis benefícios deste processo de internacionalização e globalização que é, em última análise, inevitável.

No capítulo 8, finalmente, Renato Pedrosa trata do tema da pesquisa universitária sob a perspectiva da sua “terceira missão”, que é a da inovação tecnológica. Embora a pesquisa universitária esteja, em todo o mundo, concentrada em um número pequeno de instituições (contrariando o axioma atribuido à Universidade de Humboldt da “indisssociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão”) ela tende a se organizar de maneira bastante tradicional nestas instituições, em departamentos constituidos conforme as classificações clássicas das áreas de conhecimento (biologia, física, matemática, sociologia, línguas….), com grande parte do trabalho sendo feito de forma individual por professores e, em grande parte também, por alunos de pós-graduação em suas teses de doutoramento. O principal objetivo da pesquisa é a publicação dos resultados na literatura especializada, e são estas publicações que são utilizadas para avaliar e premiar o trabalho dos professores e pesquisadores e seus departamentos. Ao lado desta forma de trabalho, denominada de “modo 1”, existe entretanto uma outra maneira de desenvolver a pesquisa dentro e fora das universidades, denominada de “modo 2”, a “terceira missão” ou o “quadrante de Pasteur”, mais interdisciplinar, com mais trabalho de equipe, voltada para resultados práticos, estabelecendo parcerias com setores empresarisais e governamentais interessados em seus resultados, gerando inovação e nem por isto menos conhecimentos de interesse científico de fronteira. Em sua contribuição Pedrosa mostra como a ciência brasileira se desenvolveu ao longo dos anos, assim como suas características atuais – por um lado, um amplo sistema de pesquisa acadêmica e pós-graduação, o mais desenvolvido da América Latina, mas, por outro, ainda uma grande dificuldade de se desincumbir de forma mais adequada de sua terceira missão.

No Brasil, as questões relativas ao ensino superior tendem a ser vistas muito localmente, sem darmo-nos conta de que, embora cada experiência seja única, fazemos parte na verdade de uma realidade muito mais ampla que precisamos entender e conhecer melhor, para que possamos inclusive aprender com os erros e acertos de outras partes. Esperamos que este livro sirva de janela para este mundo mais amplo.

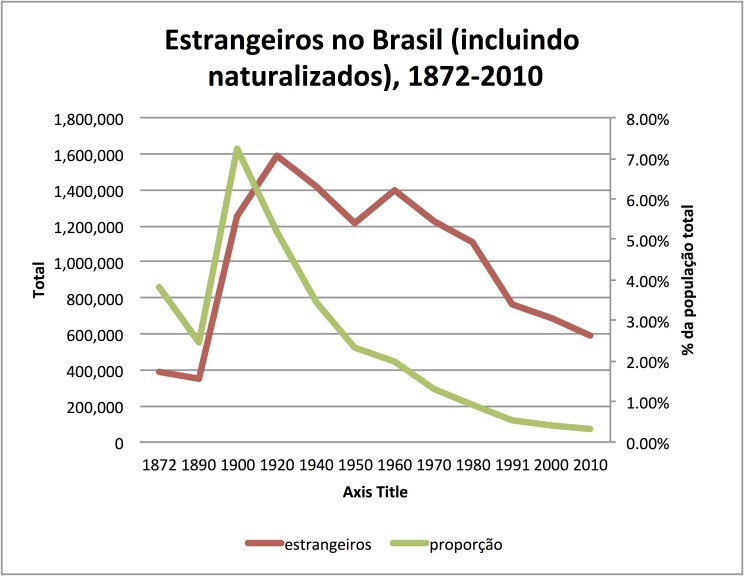

Em um mundo em que conhecimentos, mercadorias, pessoas e recursos circulam cada vez mais, como está o Brasil? Na economia, sabemos que o isolamento é muito maior do que se imagina, com exportações de bens e serviços correspondendo a somente 12.6% do PIB em 2013, na 177a posição entre os 184 países para os quais existia esta informação, disponível do site do Banco Mundial.

Em um mundo em que conhecimentos, mercadorias, pessoas e recursos circulam cada vez mais, como está o Brasil? Na economia, sabemos que o isolamento é muito maior do que se imagina, com exportações de bens e serviços correspondendo a somente 12.6% do PIB em 2013, na 177a posição entre os 184 países para os quais existia esta informação, disponível do site do Banco Mundial.