A Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a Fundação SEADE, do Estado de São Paulo, acabam de publicar um importante livro sobre a educação básica no Estado de São Paulo, editado por Barjas Negri, Haroldo de Gama Torres e Maria Helena Guimarães de Castro, disponível aqui, para o qual tive a oportunidade de contribuir com o capítulo sobre o Centro Paula Souza e a Educação Profissional no Brasil, disponível de forma separada aqui. Comparto abaixo o texto de introdução do livro.

Educação Básica no Estado de São Paulo – avanços e desafios – Introdução

Gilda Portugal, Haroldo de Gama Torres e Maria Helena Guimarães de Castro.

A educação básica no Estado de São Paulo (e no Brasil em geral) passou por significativas transformações nos últimos 25 anos. É inegável que nosso sistema educacional público avançou muito em termos quantitativos. A universalização foi alcançada no ensino fundamental e encontra-se muito próxima na pré-escola. No ensino médio, o avanço na cobertura também foi substancial, embora a universalização plena ainda não tenha sido atingida e persistam níveis elevados de evasão. A despeito do salto quantitativo, permanecem grandes desafios, especialmente os de natureza qualitativa.

As mudanças observadas foram induzidas por importantes alterações no marco legal federal, incluindo iniciativas de grande magnitude: a Constituição de 1988; a LDB de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); o Fundef criado em 1997 (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério); a estruturação de um sistema de monitoramento e avaliação educacional a partir de 1996 (Censo Escolar, exames nacionais de avaliação etc.); e o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que substituiu o Fundef em 2007.

Mudanças institucionais importantes também foram realizadas no plano da educação paulista, incluindo o estabelecimento da progressão continuada para o ensino fundamental e a reorganização do sistema – com forte incentivo por parte do governo do Estado à municipalização do primeiro segmento do ensino fundamental. Nesse processo ocorreram mudanças importantes na gestão do sistema, tais como: nova organização curricular no ensinos fundamental e médio; reformulação do sistema de avaliação; inovações na carreira e programas de formação de professores; implantação de programas de educação integral; política de inovações e parcerias; e expansão e diversificação da educação profissional.1

Atualmente, os aspectos relacionados à qualidade da educação se tornaram o grande desafio para a educação paulista. De fato, embora o Estado continue bem posicionado em termos nacionais e tenha apresentado melhoras em termos de desempenho escolar nos últimos anos, quando consideramos referências internacionais como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), a qualidade da educação em São Paulo – pública e privada – mostra-se ainda muito deficiente.

Em outras palavras, nem sempre a permanência do aluno na escola tem assegurado o aprendizado. Essa constatação é ainda mais preocupante num contexto de forte transformação do universo laboral, em função da emergência das novas tecnologias de informação e comunicação. O mercado de trabalho em todo o mundo passou a demandar habilidades mais sofisticadas e difusas, também denominadas competências para o século XXI, para as quais poucos sistemas educacionais estão preparados. E nosso sistema, além de ter ainda que lidar com as deficiências do passado, precisará também investir de modo sistemático nos desafios do futuro.

Neste trabalho, apresentamos e debatemos a evolução da educação básica em São Paulo nos últimos 25 anos, colocando foco em três dimensões principais. Em primeiro lugar, diferentes autores fazem o regaste da história desse processo. De fato, as importantes inovações institucionais aqui tratadas nem sempre foram registradas e discutidas de modo sistemático, anteriormente. Mais do que realizar o registro cuidadoso, esses autores também se posicionaram criticamente em relação a essas inovações, observando sua evolução e especulando sobre suas consequências para a política pública.

Um segundo conjunto de analistas buscou avaliar o impacto de parte dessas inovações institucionais. Embora esse esforço não tenha sido exaustivo – uma vez que o escopo dessas inovações é bastante amplo e diversificado – os artigos voltados para o tema de avaliação incluídos nessa resenha trazem evidências de grande relevância para o entendimento de aspectos específicos das políticas implementadas.

Finalmente, o terceiro conjunto de autores estudou a evolução dos principais indicadores educacionais do Estado, tentando compreender a dinâmica recente da política em diferentes dimensões quantitativas e qualitativas. Esse grupo tentou também aprofundar a discussão sobre alguns dos principais desafios para a política educacional do Estado nos próximos anos, com destaque para a educação infantil, ensino médio, ensino profissionalizante e setor privado.

Alguns temas centrais do nosso debate educacional contemporâneo emergem desse conjunto. Por exemplo, diferentes autores buscaram dissecar o Fundef em seus diferentes ângulos, refletindo também sobre o significado da transição desse sistema para o Fundeb, que a partir de 2007 passou a prever que a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais fosse estendida para todos os níveis da educação básica nas suas diferentes modalidades.

Negri (Capítulo 1) discute as profundas alterações observadas a partir da Constituição de 1988, atingindo as finanças estaduais e municipais e alterando a distribuição dos recursos públicos para a educação básica. O autor destaca que as mudanças na distribuição dos recursos foram responsáveis pela universalização do atendimento das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, levaram a uma aceleração da municipalização das redes de ensino e elevaram a remuneração dos professores. O artigo pontua também as principais diferenças entre o Fundef e o Fundeb, revisitando a necessária discussão a respeito da articulação entre financiamento e resultado de políticas públicas.

Oliveira, Menezes Filho e Franco (Capítulo 2), por sua vez, discutem em detalhe o impacto do Fundef sobre vários resultados educacionais: número de alunos matriculados nas escolas públicas, número de professores, tamanho de turmas, aprovação e evasão escolar, infraestrutura das escolas e, por fim, qualificação dos professores. Compara-se a evolução desses indicadores para todos os municípios paulistas nos anos de 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2005, tomando-se vários grupos como controle. Esse conjunto oferece um leque de evidências bastante variado e relevante a respeito do impacto dessa política para o sistema educacional paulista.

Ainda se referindo ao Fundef, Neubauer (Capítulo 9) apresenta como se deu o processo de reorganização das escolas de ensino fundamental em São Paulo no contexto das extensas reformas observadas na segunda metade da década de 1990. Esse movimento foi impulsionado em São Paulo pelo projeto de Reorganização da Rede Física, que consistiu em separar uma parte dos prédios escolares para atendimento exclusivo dos alunos de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, de outra, destinada a atender alunos de 5ª a 8ª série e/ou ensino médio, além de criar condições necessárias a implementar várias medidas pedagógicas. A autora também discute outras inovações de grande magnitude, como a municipalização do primeiro ciclo do fundamental e o sistema de progressão continuada.

A municipalização é um dos aspectos mais marcantes da política implementada em São Paulo como decorrência do Fundef, discutida em detalhe nessa coletânea. Para compreender melhor essa dimensão, Cury e Portela (Capítulo 3) buscam avaliar, para cada um dos ciclos do ensino fundamental, como esse processo ocorreu nas escolas do Estado de São Paulo e quais foram suas consequências para a qualidade do ensino. A rigor, o artigo evidencia que essa inovação institucional trouxe resultados muito significativos em termos de qualidade. Trata- -se de um achado empírico de grande relevância, relativamente negligenciado na discussão recente sobre a política educacional brasileira.

Ainda sobre o tema de municipalização, Ilona Ferrão de Souza (Capítulo 10) discute a dinâmica desse processo para diferentes regiões do Estado de São Paulo nas últimas décadas. O artigo destaca o papel central dos convênios firmados entre o governo do estado e municípios como instrumento operacional do processo de municipalização que ocorreu no momento posterior ao Fundef. A autora mostra que a transferência de escolas estaduais para os municípios, processo focado no ciclo I do ensino fundamental, obedeceu a padrões específicos relacionados ao porte dos municípios e às suas características socioeconômicas. O artigo também discute o efeito desse processo do ponto de vista da evolução de diferentes indicadores educacionais.

Outro aspecto básico do conjunto de reformas inaugurado pelo Fundef diz respeito à formação inicial dos professores. Nesse sentido, o texto de Mello (Capítulo 11) contempla os marcos legais e normativos (nacionais e estaduais) que serviriam de base para a formulação da política de formação de professores. Adotando uma perspectiva histórica de fôlego mais longo, o artigo sistematiza um conjunto importante de informações sobre o tema, e evidencia a significativa transformação da política pública nesse campo.

Finalmente, ainda aprofundando a questão dos desdobramentos da implementação do Fundef, Abreu (Capítulo 12) trata das políticas salariais e da carreira docente. No desenvolvimento do artigo, são analisadas as diretrizes nacionais para a valorização do magistério público, incluindo as normas do regime militar, as relativas à Constituição de 1988 e ao governo Fernando Henrique Cardoso e, por fim, as dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Nessa análise são destacadas as concepções em debate, especialmente o confronto entre posições de cunho corporativo e as que advogam a valorização do magistério de forma articulada com a melhoria do serviço educacional oferecido à população. Na sequência, é analisada a evolução da legislação paulista de forma a identificar a influência das alterações das normas nacionais no plano estadual e as concepções que orientam a política de valorização dos professores no Estado de São Paulo.

A questão da qualidade da educação e o sistema de avaliação necessário para aferir essa qualidade são também partes essenciais deste debate. Nesse sentido, Tavares apresenta (Capítulo 5) a evolução dos indicadores que nascem do novo sistema de avaliação nacional e estadual implantado nos anos 1990 para o ensino fundamental (Saresp, Saeb, Prova Brasil, Ideb e Idesp), mostrando o avanço que estas métricas trouxeram para a condução das políticas públicas dirigidas a esta etapa da escolarização. O estudo mostra como evoluíram os indicadores de qualidade para seis gerações de alunos que ingressaram no sistema educacional básico a partir de 1994. Esse exercício foi capaz de decompor a desigualdade das notas dos estudantes em dois componentes: os fatores associados ao background familiar e características sócio demográficas dos alunos, por um lado; e as características das redes de ensino das escolas, relacionadas à infraestrutura, gestão e qualidade do professor, por outro.

A questão da avaliação é também tratada por Fini (Capítulo 13), com outra perspectiva. A autora discute a relação entre ensinar e avaliar, um dos mais controversos temas da educação básica brasileira. O estudo aborda também o papel do currículo como referência obrigatória da avaliação, e apresenta os dilemas atuais acerca do currículo da educação básica e suas consequências para a avaliação. O capítulo aprofunda a discussão do que se consolidou chamar de “escola de qualidade”, defendendo uma ação compartilhada entre gestores e professores para fazer os alunos progredirem no desenvolvimento de sua autonomia de pensamento e ação. Para tanto, a autora reflete também sobre os debates mais recentes sobre a modernização do currículo, abordando propostas como a redução do tempo em sala de aula formal e a ampliação do acesso a metodologias de ensino que permitam aos alunos construir sua autonomia de pensamento por meio de pesquisas orientadas para a busca de informações que antecedam as aulas formais.

O terceiro conjunto de autores aqui reunidos aborda quatro áreas relativamente negligenciadas nos estudos sobre ensino básico no Brasil, mas essenciais para a compreensão das tendências mais recentes do nosso sistema educacional: as dinâmicas observadas na educação infantil, no ensino médio, no ensino profissionalizante e no setor privado.

Castro e Camelo (Capítulo 4), em primeiro lugar, argumentam que a educação infantil tem grande importância para o desenvolvimento futuro das crianças, aspecto documentado em diversos estudos de psicologia, neurociência e economia. Este capítulo se propõe a analisar a evolução da educação infantil no Estado de São Paulo nos últimos 20 anos, descrevendo as condições de oferta, o perfil do público atendido e os futuros desafios da oferta de educação infantil. O artigo aborda também o perfil de renda, a composição familiar e a escolaridade dos pais. Com isso foi possível analisar aspectos relacionados ao direcionamento da oferta de educação infantil para públicos específicos.

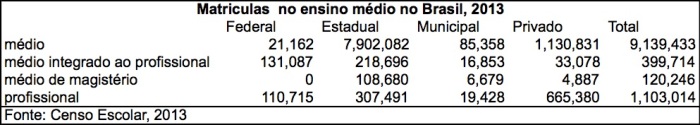

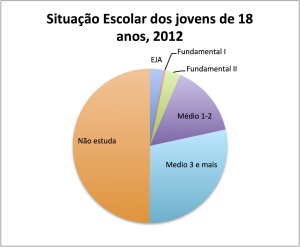

O ensino médio, por sua vez, é tratado por Castro e Torres (Capítulo 6). Os autores vão argumentar que, embora o ensino médio tenha passado por grandes transformações – com aumento importante e disseminado a cobertura –, a conclusão do processo de universalização e os problemas da qualidade do ensino continuam a constituir grandes dificuldades. Os autores vão também argumentar que nossa escola pública de ensino médio continua sendo um local desestimulante e, por vezes, desorganizado e inseguro. Refletindo sobre esses elementos, eles revisitam ao fim do texto alguns debates sobre as políticas educacionais voltadas para este nível de ensino, tratando de temas como o modelo de período integral e a diversificação de trajetórias escolares com foco no ensino profissionalizante como alternativa ao ensino acadêmico, dentre outros caminhos.

Para termos um cenário mais preciso do ensino profissional no Brasil e em São Paulo, Schwartzman (Capítulo 7) analisa a evolução dos indicadores, as políticas desenvolvidas, seu contexto institucional e os impactos para o mercado de trabalho. E, para desenhar melhor o cenário de São Paulo, o artigo destaca o papel do Centro Paula Souza nesse contexto. O autor faz um relato do desenvolvimento do Centro Paula Souza com destaque ao relacionamento desta instituição com o setor produtivo e, também, programas federais, com o sistema S e com as universidades públicas paulistas. O artigo também discute a expansão do sistema e a perspectiva da organização em relação às principais tendências da economia e do sistema de ensino médio e superior do Estado.

Finalmente, o papel do setor privado no cenário da educação básica é abordado por Andrade, Telles e Sampaio (Capítulo 8). O tema tem crescente relevância, pois dados do último Censo Escolar mostraram uma redução do número de estudantes matriculados no ensino básico público no Brasil, com crescimento da matrícula na rede privada. Além de apresentar os padrões regionais dessa dinâmica no âmbito do Estado de São Paulo, o artigo procura observar os fatores que afetam o crescimento do número de estudantes na rede privada. Para tanto, vão ser considerados aspectos relacionados à dinâmica demográfica, à evolução do nível de renda familiar, ao gasto familiar com a educação e ao tipo de famílias em questão (número de filhos e nível de instrução dos pais).

O último capítulo dessa resenha (Capítulo 14) traz o artigo de Herman Voorwald, secretário estadual de Educação no período (2011-2014). O autor busca descrever as mudanças mais recentes no ensino público estadual com foco no Programa Educação – Compromisso de São Paulo, que norteia as ações da Secretaria da Educação. Esse programa tem, entre seus objetivos principais, a valorização da carreira do magistério, buscando torná-la uma das mais procuradas pelos jovens estudantes e futuros profissionais, e como visão de futuro fazer com que o ensino paulista figure entre os melhores e mais avançados do mundo até o ano de 2030.

Em suma, os artigos desse livro trazem uma perspectiva ao mesmo tempo profunda e diversificada de vários aspectos da educação paulista no passado recente. Além de profissionais com ampla produção acadêmica na área, vários deles foram ou são protagonistas da formulação e implementação das políticas aqui discutidas.

Os autores apresentam questões centrais para o debate educacional brasileiro e paulista. Para o maior conforto do leitor, organizamos abaixo uma pequena síntese dos principais desafios que essa coletânea coloca.

As novas formas de financiamento da educação pública foram capazes de alterar as taxas de aprovação e evasão escolar, o número de professores, a qualificação dos professores, o tamanho das turmas, a infraestrutura das escolas? E qual o impacto das mudanças na ampliação do acesso e permanência dos estudantes no ensino médio?

A redução do foco no ensino fundamental do Fundef para o Fundeb foi uma boa escolha, considerando que a aplicação dos recursos foi estendida para todos os níveis da educação básica nas suas diferentes modalidades?

Estudos mostram que as desigualdades educacionais motivadas pelas desigualdades socioeconômicas se reduziram na última década, pois houve uma melhora nas condições dos alunos. O que a escola deve fazer para se adequar a esse novo perfil de estudantes? Quais medidas poderiam melhorar o desempenho escolar nesse novo cenário?

Deve-se optar pelo atendimento universal pela rede pública na educação infantil para crianças de 0 a 5 anos ou deve-se optar pela universalização de 4 a 5 anos e buscar alternativas diversas para a faixa de 0 a 3 anos?

Observa-se uma tendência à diminuição do total das matrículas na educação básica em decorrência da queda da fecundidade e consequente redução da população infanto-juvenil. Ao mesmo tempo observa-se na rede privada de ensino, principalmente no ensino fundamental, um movimento de crescimento das matrículas. Qual o impacto desse movimento sobre equipamentos e recursos humanos na rede pública se essa tendência se mostrar duradoura?

Como tratar a evasão escolar em todos os níveis, mas principalmente do segundo ciclo do ensino fundamental e do ensino médio?

O ensino em período integral na educação básica é uma escolha viável para o conjunto do sistema? Aqui há dois modelos: o de São Paulo, que trabalha as disciplinas básicas e inclui novas disciplinas no período integral, e o federal, que trabalha no contra-turno com atividades “desligadas” do currículo e apenas dois ou três dias por semana.

A diversificação do ensino médio com foco no ensino profissionalizante deve se apresentar como uma alternativa ao ensino acadêmico?

Qual a melhor alternativa de ensino médio para a elevada proporção de alunos que estudam no período noturno?

Qual o impacto da municipalização do ensino fundamental, e quais seus efeitos sobre a qualidade do ensino? Qual a resposta aos que defendem a federalização da educação básica?

Quais estratégias podem ajudar a construir um efetivo regime de colaboração entre os níveis de governo como define a nossa Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o novo Plano Nacional da Educação que prevê o investimento de 7% do PIB até 2019 e 10% até 2024?

Quais mudanças devem ser prioritárias na organização da carreira dos professores? Como atrair os melhores talentos?

A formação de professores deve ser definida por uma política nacional com seus braços estaduais e locais, ou basta a transferência de recursos para as universidades federais? Neste caso, quais seriam os mecanismos de accountability e o sistema de supervisão?

Qual deve ser o papel das instituições privadas na formação de professores? Hoje elas são responsáveis pela formação da maioria dos professores que estão atuando nas escolas públicas.

Qual deve ser o papel do governo federal na definição e acompanhamento dos programas de formação inicial dos professores?

O currículo da educação básica tem alimentado as avaliações ou as avaliações tem alimentado o currículo? O que é melhor? Ou nenhum dos dois? Como articular os currículos municipais com os das redes estaduais? É desejável discutir uma Base Nacional Comum para orientar os currículos estaduais e municipais?

Quais aprimoramentos devem ser feitos nos sistemas de avaliação da educação básica?

Como as novas tecnologias podem ajudar a implantar sistemas de avaliação formativa e incentivar o uso dos resultados das avaliações no processo de aprendizagem?

A articulação entre carreira docente e melhoria da aprendizagem dos alunos é um caminho seguro para os avanços na qualidade do ensino?

Como enfrentar o desafio de uma situação, na qual os professores conhecem pouco as tecnologias de informação e a maioria dos alunos já domina estas ferramentas quase plenamente?

Como inovar na sala de aula e transformá-la em um ambiente mais estimulante?

Todas essas questões são centrais para o debate educacional brasileiro e paulista. Afinal, o desafio geral de ampliar a qualidade é de grande magnitude, exigindo grande capacidade de inovação institucional. E o nosso sistema educacional tem um porte gigantesco, organizado em três níveis de governo diferentes, apresentando por isso mesmo maior inércia institucional e resistência à mudança. Esperamos que este livro possa contribuir para a reflexão sobre um novo ciclo de inovações na área da educação básica, inovações que começam a emergir e que se fazem crescentemente necessárias.

Jorge Jatobá

Jorge Jatobá