No dia 9 de fevereiro, às 11 da manhã, estarei participando deste encontro com Anne Applebaum organizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. Vejam os detalhes neste link.

Isabel F. Schwartzman: a compreensão leitora nas avaliações nacionais

(publicado originalmente no Linkedin)

Hoje é dia da prova de Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas do ENEM. Todos os anos, o ENEM mobiliza milhões de pessoas em dois dias de prova que vão determinar a possibilidade de acesso dos estudantes ao Ensino Superior. Pelo seu tamanho, complexidade logística, e pouca frequência, o ENEM sempre é um momento tenso para todos os envolvidos. Além disso, o modelo estatístico de correção da prova (a TRI) gera muitas dúvidas sobre os critérios usados para a pontuação no exame.

Esse ano o ENEM vem num contexto ainda mais complicado: a realização de uma prova em salas fechadas em todo o país no meio de uma pandemia. As escolas ainda estão fechadas, a maior parte do ensino foi feito em modalidade emergencial remota em 2020; e para além da tensão natural frente a uma prova desta importância, muitos estudantes estão inseguros de sua capacidade de fazer a prova e apreensivos com a aplicação durante a pandemia.

Apesar de sua magnitude, sabe-se que só uma parcela reduzida dos estudantes terá acesso ao Ensino Superior de qualidade por meio do ENEM. Para além de conteúdos curriculares, a realização do ENEM pressupõe uma competência essencial que é a compreensão leitora. Ou seja, que as pessoas sejam capazes de mobilizar seus conhecimentos prévios sobre determinados assuntos para compreender um texto e responder corretamente à questão indagada com base naquele texto.

Menos conhecido que o ENEM pela população em geral, mas não menos importante, o Brasil possui um Sistema de Avaliação da Educação Básica (o SAEB) que monitora a proficiência leitora e matemática no Ensino Fundamental e Médio e compõe o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), permitindo medir a cada dois anos o progresso dos alunos por escola, município, estado, região e país. Este monitoramento é essencial para informar as prioridades das políticas educacionais.

O SAEB, que é aplicado desde os anos 90, está sendo reformulado com uma proposta arrojada, incluindo avaliações em todos os anos escolares, com mais áreas do conhecimento, maior frequência, mais alunos e escolas e passando para um modelo digital. Além disso, será utilizada uma nova matriz de avaliação para a qual serão produzidas novas questões de prova para contemplar a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O SAEB atual tem limitações conhecidas como pontuadas por exemplo em artigo recente do Professor Francisco Soares no Linkedin, mostrando que os textos que o SAEB utiliza nas avaliações são mais simples que os de outros estudos internacionais, como o PIRLS (Progress in International Literacy Study). Contudo, ele tem o mérito de monitorar um construto fundamental que é a compreensão leitora.

A versão preliminar mais recente publicada do novo SAEB não apresenta uma matriz específica para a avaliação da compreensão leitora, mas traz um conceito de linguagens ampliado que inclui: leitura, análise linguística, produção de texto, arte, educação física e inglês. São todos temas curriculares e interessantes de serem avaliados. Ao incluir outros aspectos na avaliação de linguagem, é importante estarmos atentos para manter separada a análise da proficiência leitora. Não podemos correr o risco de perder a visibilidade deste tão importante indicador para informar as políticas educacionais.

Quem não lê está limitado em sua compreensão do mundo. A compreensão leitora é base para inserção no ambiente letrado das ideias complexas e para o discernimento da realidade, a separação entre o fato e o “fake”, a capacidade de participar plenamente da vida em sociedade e do processo democrático. É a base para a existência de um país em que todas as pessoas tenham o direito de viver com dignidade.

De perto e de longe

(publicado em O Estado de São Paulo, 8 de janeiro de 2021)

O início de 2021 traz a esperança das vacinas, mas também a frustração por não sabermos se terão efeito duradouro e quanto conseguirão efetivamente controlar ou reduzir o impacto da epidemia. O isolamento social, que antes parecia um sacrifício inevitável, mas passageiro, agora parece ter-se tornado parte da vida, seja porque continuará sendo necessário, seja porque a enorme expansão do uso das novas tecnologias de informação e comunicação mostrou muitas possibilidades de convivência, educação e trabalho à distância que poucos conheciam e podem ter chegado para ficar. Além da extraordinária expansão e aceleração da pesquisa médica destes últimos meses, tivemos também um grande esforço de pesquisadores nas ciências sociais tratando de entender o que significa viver à distância, comparado com as formas tradicionais de convivência física, e seu possível impacto.

O relacionamento pessoal, lembra-nos o sociólogo Randall Collins, é a base sobre a qual a vida social se constrói. Esse relacionamento, que ele chama de “ritual de interação”, tem quatro componentes: a copresença, em que as pessoas estão fisicamente próximas e podem ver, ouvir e sentir o que as outras estão fazendo; um foco de atenção comum, em que os participantes lidam com as mesmas coisas, desenvolvendo um sentimento de intersubjetividade; um sentimento ou emoção compartilhada, de alegria, tristeza, medo ou outra; e uma sintonia rítmica, que inclui o tom de voz, a atitude corporal e atividades conjuntas como dançar, cantar, bater palmas, torcer por um clube, rezar e outras.

Esses componentes, quando combinados, trazem vários resultados importantes: solidariedade social, em que as pessoas se sentem como fazendo parte de um mesmo grupo ou comunidade; energia emocional, em que as pessoas se mobilizam para desenvolver alguma atividade comum, como nos esportes, atuando com confiança e entusiasmo; a criação e o fortalecimento de símbolos coletivos – palavras, maneiras de vestir, ideias – que permitem identificar quem faz parte do grupo e quem não faz, e fazem reviver as experiências compartilhadas; e moralidade, regras sobre o que é certo e errado, também compartilhadas pelos participantes.

É pela linguagem, em suas diversas formas, que os símbolos dessas microexperiências de relacionamento se cristalizam, se difundem e criam o que os sociólogos chamam de capital social, o sentido de pertencimento a uma cultura e sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras e nas instituições.

A tese principal de Collins é que para que a sociedade se mantenha viva é necessário que esses rituais compartilhados se repitam e se renovem, sob pena de a cultura, os conhecimentos, os valores e a própria linguagem se tornarem demasiado distantes, abstratos, e se esvaziarem. A grande esperança dos sociólogos clássicos, como o francês Émile Durkheim, era que fosse possível fazer uso da educação e dos símbolos nacionais para manter a coesão social de sociedades complexas. O que vemos hoje é que, na busca da renovação desses rituais, as pessoas muitas vezes acabam desenvolvendo culturas, identidades, valores e mesmo linguagens diferentes e conflitantes.

Mas o que acontece quando esses rituais não se podem dar, ou são substituídos por interações à distância? Isso depende de três fatores: a idade das pessoas envolvidas, a complexidade das atividades que elas devem desenvolver e a qualidade e acessibilidade das tecnologias disponíveis. Quanto mais jovens as pessoas, mais elas necessitam dos rituais de interação entre iguais, para desenvolverem sua identidade, e com adultos, para identificarem os modelos de pessoas que gostariam de ser – os role models, como dizem os sociólogos. Claro que as necessidades de uma criança aprendendo a ler são diferentes das de um adolescente ou de um jovem adulto, mas para todos é fundamental o ritual quotidiano de se reconhecer e conhecer o mundo por meio do compartilhamento de interações pessoa a pessoa, olho a olho, corpo a corpo.

Para adultos que já têm seu círculo de relações formado e sua identidade bem constituída é mais fácil trabalhar e estudar à distância, ainda que, isolados, a capacidade de criar e a produtividade tendam a cair. Na educação, os recursos tecnológicos podem trazer uma grande contribuição ao tornar disponíveis bons materiais pedagógicos e sistemas inteligentes de capacitação e avaliação individualizados, mas não substituem o contato do aluno com o professor, a vida social de um colégio ou universidade, ou, na pesquisa, o desenvolvimento de conhecimentos, valores e atitudes tácitas que não se codificam em manuais nem em algoritmos sofisticados.

Boas tecnologias, que facilitam a comunicação e simulam a interação do mundo real, podem ajudar muito, mas ainda estão longe de poder substituir a necessidade da realimentação da vida e dos sentidos que trazem as relações pessoais. Ao contrário, quando mais condições tivermos de trabalhar sozinhos e encontrar nossos próprios caminhos, mais necessidade teremos de estar próximos de outras pessoas e compartilhar o que aprendemos e quem somos.

Quebrando o gargalo do ENEM

(versão revista de texto publicado em O Estado de São Paulo, 11 de dezembro de 2020)

Dizem que a vida vai voltar ao normal. E em 2021 o Ministério da Educação pretende começar a implantar o novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com duas modificações importantes. A primeira, desde já, é o “Enem seriado”, em que os alunos do ensino médio serão avaliados a partir do primeiro ano, com uma nova versão da Prova Brasil. A segunda, a partir de 2024 ou 2025, é a adaptação do Enem à reforma do ensino médio, que prevê que os estudantes possam escolher seus itinerários de formação. Como a maioria dos candidatos ao Enem não vem diretamente do ensino regular, a prova geral vai continuar existindo, ao lado do sistema seriado, divida em duas partes: uma comum, para todos os estudantes, e outra diferenciada, para os diferentes itinerários (no sistema seriado, a previsão é que a avaliação dos itinerários opcionais seja feita no terceiro ano)

Imagino que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tenha estimado o custo desse novo formato, a maneira como os resultados das avaliações seriadas vão ser utilizados para melhorar a qualidade do ensino e como compatibilizar os dois sistemas para que um não se torne mais valorizado do que o outro. Digo “imagino” porque não encontrei nenhum documento oficial que explique mais em detalhe as razões e os custos dessa mudança.

Tomara que o Ministério da Educação (MEC) saiba o que está fazendo, mas há pelo menos três coisas importantes que precisariam ser discutidas antes de embarcar nesse caminho sem volta. A primeira é se precisamos realmente continuar tendo um vestibular nacional unificado como o Enem. Quando o exame foi criado, em 1998, o objetivo era ter um marco de referência de qualidade para o ensino médio brasileiro, como a Prova Brasil. Em 2009 ele se transformou em vestibular nacional e as universidades renunciaram à sua autonomia e responsabilidade por selecionar seus estudantes. A justificativa foi que assim os estudantes não precisariam mais se inscrever em diferentes concursos e poderiam se candidatar a vagas em qualquer parte do país.

Mas o Enem transformou o ensino médio num grande cursinho de preparação para a prova, com resultados totalmente previsíveis – as vagas mais disputadas são quase todas ocupadas por filhos de pais de nível universitário que estudaram em escolas privadas e em algumas poucas escolas federais. O Brasil não é o único país que tem um exame desse tipo e em todo mundo se discute, hoje, se esses exames realmente medem o que pretendem – ou seja, a capacidade de o aluno adquirir uma boa formação e se transformar em bom profissional e cidadão – e se não existem formas melhores de tornar o acesso ao ensino superior melhor e mais equitativo.

No Brasil cerca de metade dos alunos que entram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o mecanismo de escolha de cursos do Enem, são cotistas, mas as notas de corte para os cursos são semelhantes para cotistas e não cotistas, o que significa que elas não beneficiam quem realmente precisaria. A tendência, ao menos nos Estados Unidos, é reduzir o peso dos resultados em provas padronizadas como o ACT e fazer uma seleção mais rica e complexa dos estudantes, tomando em conta capacidade de liderança, motivação, experiência escolar, vínculo com suas comunidades de origem, etc. Essa seleção precisa ser feita pelas universidades, até para fortalecer seus vínculos com a população das regiões onde estão.

A segunda questão é se a prova comum e os itinerários formativos que o novo Enem pretende implementar estão alinhados com as intenções da reforma do ensino médio iniciada em 2017. Se a prova comum for um resumo de tudo o que estava no currículo tradicional, do português à física, passando pela filosofia e sociologia, o Enem continuará mantendo o ensino médio brasileiro na camisa de força do currículo único. E se as provas específicas, dos itinerários formativos, continuarem submetidas à esdrúxula classificação de áreas de conhecimento adotada pelo MEC, vão retirar a força da principal inovação do novo ensino médio, que são os itinerários. A sugestão é tornar a prova geral mais leve, semelhante ao Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), de competências em leitura, matemática e raciocínio científico, e alinhar os itinerários com as áreas de formação mais próximas ao mundo da educação superior e do trabalho, adotadas de forma semelhante em outros países: ciências exatas, matemática e tecnologia (STEM); ciências biológicas e da saúde: ciências e profissões sociais; e humanidades, letras e artes.

A reforma do ensino médio abriu também a possibilidade de um “quinto itinerário”, de capacitação técnica para quem precisa entrar logo no mercado de trabalho, e é necessário associar ao Enem sistemas adequados de certificação pelo menos para as áreas de formação técnica de maior demanda – enfermagem, administração, informática, agropecuária, segurança no trabalho.

A terceira questão é se não seria o caso de criar uma avaliação individualizada ao final do ensino fundamental, aos 15 anos, como faz a Inglaterra com o exame GCSE. O chamado “fundamental II” é o patinho feio da educação brasileira, é aí que os eventuais resultados de melhora dos resultados do antigo primário se perdem. Um exame desse tipo ajudaria a estabelecer um padrão de qualidade para esse nível e orientar os estudantes para que encontrem seus caminhos nos anos seguintes.

Investir e exigir mais da educação fundamental e abrir o leque de alternativas no ensino médio, quebrando o gargalo do Enem, esse parece ser o caminho que precisamos.

Dançando por Biden

(Publicado em O Estado de São Paulo, 13 de novembro de 2020)

Vendo as imagens do povo dançando nas praças festejando a derrota de Donald Trump, mais do que a vitória de Joe Biden, é inevitável comparar com 12 anos atrás, quando da eleição de Barack Obama. Tal como agora, Obama derrotou um presidente medíocre e inescrupuloso, que jogou o país em uma guerra insensata no Iraque e deixou a economia afundar. Havia a sensação de que algo realmente novo e importante estava ocorrendo nos Estados Unidos, com impacto em todo o mundo. Obama era negro, mas foi eleito com a bandeira de uma sociedade pós-racial. Era um intelectual com fortes valores humanistas, que projetava uma política internacional de respeito e consideração para diferentes culturas. No ano seguinte ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não pelo que já tinha feito, mas pelo que prometia. Sua eleição parecia indicar que os Estados Unidos, finalmente, havia rompido as barreira do racismo, do isolacionismo e do descaso com as políticas sociais.Oito anos depois, sem ter conseguido fazer tudo que prometia, era normal que Obama não conseguisse fazer seu sucessor. Mas a eleição de Trump não foi uma simples alternância de poder, mas uma indicação de que a nova era anunciada pela eleição de Obama era, em grande parte, uma ilusão, e que coisas piores estavam por vir. Ao tomar de assalto o Partido Republicano, Trump capitalizou uma forte corrente de preconceitos raciais, anti-intelectuais e de xenofobia que pareciam ter sido postos à margem da sociedade americana, e que subitamente mostraram suas garras. Com ele, a mentira sistemática das fake news, a prevalência descarada dos interesses comerciais privados sobre o interesse público, o desmonte das instituições governamentais e sua ocupação por bajuladores, o racismo, a xenofobia e todos os preconceitos que antes não se manifestavam, agora se tornaram “normais”. O passo seguinte, inevitável, foi o ataque às instituições mais centrais do sistema democrático, culminando, agora, com o próprio sistema eleitoral.

A vitória de Biden mostra que nem tudo está perdido, mas deixa um gosto amargo, porque a “onda azul” foi menor do que se esperava, e Biden provavelmente terá ainda menos condições de cumprir o que promete do que Obama, tanto pela oposição sistemática que receberá como por um contexto internacional menos favorável, com a ascensão inevitável da China. A democracia americana sobreviverá, mas longe do vigor que a era de Obama parecia prenunciar. A história americana recente é semelhante à de muitos outros países, inclusive o Brasil, de surgimento de lideranças radicais que conseguem forte apoio popular e partem para o assalto às instituições democráticas, e a dificuldade dos partidos moderados de prevalecer. O que explica a força destes movimentos antidemocráticos, e a fragilidade das democracias?

A pergunta, na verdade, deve ser posta ao contrário, porque a democracia é uma flor frágil, e é quase um milagre que tenha sobrevivido em tantos lugares até aqui. Em um livro recente, “O ocaso da democracia” a jornalista americana Anne Applebaum, casada com Radosław Sikorski, também jornalista e político de destaque dos governos democráticos da Polônia, conta a história da conversão à extrema direita de muitos de seus amigos e colegas que, como os dois, haviam se engajado na oposição ao estalinismo e na esperança de uma nova era democrática para a Europa Oriental e Estados Unidos, e viram em seu lugar surgir os regimes de Jarosław Kaczyński na Polônia, Viktor Orbán na Hungria e Donald Trump nos Estados Unidos. Cada história é diferente, combinando em diversas doses oportunismo, ambição e impaciência com a lentidão dos regimes democráticos em produzir os resultados esperados. Mas existem problemas mais gerais. A ideia de que a democracia, combinada com a valorização do mérito e da economia aberta e competitiva, é a melhor forma de governo, perde força quando ela se torna disfuncional, com muitas pessoas se sentindo excluídas de seus benefícios. E a democracia não consegue dar respostas aos anseios das pessoas por identidade pessoal, comunitária ou nacional. Ao se opor ao surgimento da extrema direita, a oposição liberal, nos Estados Unidos e outras partes, ao invés de tentar reconstruir o consenso nacional ao redor dos valores democráticos e do interesse comum, muitas vezes dá prioridade às políticas dos direitos e de identidade de grupos minoritários e setores marginalizados e discriminados, reduzindo ainda mais o espaço para a democracia consensual.

A democracia, para sobreviver, precisa de lideranças capazes de interpretar o interesse geral, de instituições capazes de resistir aos assaltos dos tiranos de plantão, e de uma população capaz de entender que a política é mais do que a expressão de suas ansiedades e frustrações. Na eleição americana, o dado mais esperançoso é a grande rejeição de Trump pelos eleitores mais jovens. Anne Applebaum também termina seu livro falando de uma nova geração que busca novos caminhos, além das políticas exauridas da democracia complacente e da extrema direita enlouquecida. O futuro é incerto, mas há esperança.

Democracia em Crise

(publicado em O Estado de São Paulo, 9 de outubro de 2020)

A democracia está em crise. O fato de termos um presidente que não acredita nela aumenta o problema, mas é mais uma consequência do que sua causa. A crise da democracia tem origens mais profundas. Primeiro, pelo número crescente de grupos e setores capazes de se organizar e pressionar por seus interesses. Segundo, pela explosão das comunicações que tornou impossível manter a distância que protegia as ações da administração pública da vigilância da opinião pública. Antes, o que se decidia era feito, ainda que nem sempre de forma acertada. Agora, as agências têm medo e dificuldade em decidir, e as divergências que surgem a todo o momento se transformam em problemas políticos que o governo tem que resolver. Antigamente, se acreditava que o poder dos governos era tanto maior quanto mais decisões ele poderia tomar, mas o que se observa é que, quanto mais são as coisas que o governo precisa resolver, menos capacidade ele tem de resolvê-las. As dificuldades se tornam ainda mais graves porque a lógica eleitoral, que leva os governantes ao poder, requer juntar o máximo possível de apoiadores, todos com expectativas de terem seus interesses atendidos, enquanto a lógica de governar requer prioridades que com frequência contrariam os interesses de muitos. O resultado são governos paralisados, que não conseguem tomar decisões, e uma sociedade civil irresponsável, formada por grupos organizados que não conseguem separar a defesa de seus interesses particulares dos interesses comuns da sociedade.

Esta análise pessimista da crise da democracia não é de hoje, mas de 50 anos atrás, do sociólogo francês Michel Crozier, e não foi feita pensando no Brasil, mas na Europa Ocidental, sobretudo a França. Mas, se ele estava certo, como explicar que as democracias europeias tenham durado tanto tempo, e o que dizer de outras democracias muito mais precárias, como a brasileira? E será que, agora, finalmente, a crise prenunciada está chegando?

Parte da explicação da resiliência das democracias até aqui é que o governo é só uma parte, e nem sempre a mais importante, do que acontece com a economia e a sociedade em um sistema político aberto. O exemplo mais gritante talvez seja o da Itália, conhecida pela inoperância e corrupção de seus governos, mas com uma sociedade brilhante alimentada por fortes culturas locais, milhões de pequenos e grandes empreendedores e de turistas que chegam de todo o mundo. A outra explicação é que, graças à alta produtividade da economia, foi possível a muitos países atender à demanda crescente por serviços sociais e investimentos públicos e postergar decisões políticas custosas. Com a estabilidade, estes países desenvolveram sistemas públicos profissionais e de boa qualidade, capazes de ir tocando a administração quotidiana de justiça, serviços de saúde, transportes, segurança pública etc. mesmo quando os governantes se confundem ou não sabem o que fazer. Com o dia a dia funcionando, a população perde interesse pela política, não se informa, e, se puder, fica em casa nos dias de eleição, o que reduz a pressão sobre os governos, e facilita seu trabalho.

Todo este arranjo começa sofrer quando a economia se torna incapaz de sustentar o padrão de vida da população e o funcionamento da máquina pública, com os gastos públicos saindo do controle, a economia rateando por excesso de subsídios e protecionismo, e os países são afetados por crises geopolíticas e naturais, como as catástrofes climáticas e as grandes epidemias. A receita chamada “neoliberal” para esta situação é reduzir o tamanho do Estado, limitar os gastos e desregular a economia, na esperança que ela possa retomar seu dinamismo. Mas o custo político deste tipo de reforma pode ser muito alto, e muitas vezes isto só é possível em regimes ditatoriais, como ocorreu no Chile de Pinochet e, com menor gravidade, nas reformas dos primeiros anos do governo militar brasileiro. E, segundo, não há nenhuma garantia de que, reduzidos os custos e controles do setor público, a economia vai florescer espontaneamente, como se viu na Rússia, e muito menos que consiga lidar melhor com as crises externas ou naturais. A receita alternativa é partir para regimes populistas autoritários, que aumentam enormemente o risco de aventuras de consequências imprevisíveis, como na Venezuela e em outras partes.

No Brasil o governo federal, depois de flertar com a ruptura autoritária, acabou se acomodando a um nível extremamente baixo de “normalidade”, com grande dificuldade de tomar decisões, a um custo preocupante para a economia, a sociedade, a saúde pública e o meio ambiente.

A democracia tem um antídoto para isto, que é renovar o pacto entre governo e sociedade, com a eleição de governantes com competência, legitimidade e autoridade suficientes para tomar as decisões que sejam necessárias, sem se submeter ao varejo do dia a dia, tornando a economia previsível e implementando políticas sociais de qualidade. Nem sempre funciona, e as próximas eleições vão nos dizer se teremos chances de seguir este caminho, ou se continuaremos afundando.

José Francisco Soares: está na hora de mudar o IDEB?

O INEP divulgou no dia 15 de setembro/2020 os resultados do IDEB referentes a 2019. Há muitos avanços a comemorar. Desde que foi lançado, em 2007, o IDEB tornou-se a principal referência para Educação Básica brasileira, usado para a definição e monitoramento das políticas públicas educacionais. Foi incluído na lei do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e, assim, hoje, melhorar a educação básica brasileira passou a ser sinônimo de melhorar o IDEB. Diante disso, considerando sua profunda influência, a informação gerada pelo indicador deve receber amplos e detalhados escrutínios.

O IDEB se baseia em dois resultados que são essenciais para definir a qualidade da educação e, consequentemente, para o monitoramento do direito à educação: a escolarização e o aprendizado. A escolarização é medida pelas taxas de aprovação, ou seja, a proporção de alunos que passam ou não de ano, e o aprendizado pelo SAEB, através dos testes de português e matemática. Mas, em determinadas situações, o IDEB, em vez de ajudar, pode contribuir para a exclusão educacional de estudantes, como consequência das métricas usadas tanto para a escolarização quanto para o aprendizado.

Ao usar apenas as taxas de aprovação para medir a escolarização, o IDEB não considera os estudantes que, no ano de cálculo do indicador, estão fora da escola, fruto de evasão escolar anterior. Estes estudantes são que mais precisam do apoio do sistema de educacional mas, paradoxalmente, não influenciam o indicador de qualidade deste sistema. O IDEB, portanto, não incentiva os gestores a criarem ações para atender os estudantes evadidos.

A medida de aprendizado usada no Saeb tem duas limitações sérias. Primeiro, a expectativa de aprendizagem é muito baixa. Podemos ver isto comparando o texto considerado para a avaliação de leitura do aluno brasileiro com o de Portugal, país com língua quase igual à nossa – o nosso é muito mais simples. Os documentos da prova internacional de capacitação em leitura, PRILS, que pode ser chamado de PISA do Ensino Fundamental e é aplicado em Portugal para estudantes que no Brasil estariam no quarto ano, mostram a diferença na complexidade dos textos usados nessa avaliação e os utilizados na Prova Brasil. A segunda limitação dos testes é a adoção apenas de questões de múltipla escolha, que só permitem contemplar processos cognitivos mais elementares.

Além das métricas, as opções de agregação das duas medidas em um indicador também podem gerar exclusões indevidas. Como o IDEB usa as proficiências médias dos estudantes de um território, o desempenho alto de um estudante nas provas compensa o desempenho baixo de outros. Ocorre que o direito à Educação é direito de cidadãos reais, não de um indivíduo médio hipotético.

Além disso o uso de médias permite que, mesmo quando IDEB é alto, existam estudantes com baixo desempenho. A divulgação dos resultados de aprendizado é mais útil quando feita através de faixas ou níveis. O movimento “Todos pela Educação” criou dois níveis para sintetizar o desempenho dos estudantes. Usou para isso um ponto de corte com a mesma metodologia utilizada para definir as metas do IDEB. Cada um desses dois níveis foi dividido, em alguns sistemas estaduais de avaliação, em dois outros, criando-se quatro níveis: Abaixo do Básico, Básico, Adequado e Avançado. Como mostramos a Profa. Flávia Xavier e eu em um artigo, é só quando IDEB passa de 6,5 que podemos ter certeza de que não existem estudantes com desempenho no nível Abaixo do Básico. No entanto, valores altos do IDEB, como os situados entre 5,5 e 6,5, são compatíveis com altas proporções de estudantes no nível Abaixo do Básico. Esses estudantes sofrem um processo de “apagamento” institucional, podendo deixar de receber atenção em uma escola ou município que está comemorando o valor do IDEB.

O IDEB é também insensível a desigualdades. O Brasil é um país profundamente desigual, também na Educação. Usando o indicador de nível socioeconômico (NSE) que desenvolvemos, Profa. Teresa Alves e eu, na Faculdade de Educação da UFMG, mostramos que a diferença de desempenho entre os estudantes do primeiro quinto quintil do NSE pode chegar a dois anos de escolarização. Essa constatação exige o desenho de políticas públicas para a sua superação, o que não ocorre com o uso apenas da evidência do IDEB. A associação entre o NSE da escola e o IDEB é muito alta. Apesar disso, há municípios que festejam as escolas de IDEB mais alto, certamente obtido por trabalharem com estudantes que trazem mais de casa, como se o resultado fosse apenas da escola

Diante disso, é importante ter novos indicadores para monitorar a qualidade da educação. Essa é uma pauta urgente, tendo em vista que, para alocar parte dos recursos do novo Fundeb, serão usados indicadores de “eficiência” e “efetividade”. Se esses recursos forem alocados apenas conforme os resultados do IDEB atual, as exclusões comentadas acima ganharão incentivo financeiro para serem continuadas. Um esforço nesse sentido foi feito com o desenvolvimento recente do indicador de desigualdades e aprendizagem, o IDeA.

O monitoramento da Educação Básica, além do IDEB, deve incluir indicadores da qualidade da trajetória de escolarização dos estudantes e de desigualdade conforme o nível socioeconômico, pela cor-raça e pelo gênero, pelo menos. Além disso, é preciso mudar a métrica de medida do aprendizado, aproximando-a às necessidades do mundo atual – a Base Nacional Comum Curricular aprovada é a principal referência para esse aprimoramento.

O uso desses indicadores deve ensejar uma política educacional universal de “maximização do desempenho mínimo”. Isso porque o baixo desempenho nos diferentes grupos é a característica que explica mais desigualdades. Esse objetivo, obviamente, não deve ser o único a ser perseguido. Claro, essa política deve ser acoplada a outras que visem à maximização da excelência. Tanto a maximização dos mínimos como a maximização da excelência são diretrizes que têm como alvo o nível de aprendizado dos estudantes. Se o país busca uma situação de justiça educacional, esses objetivos devem ser acompanhados de um outro, a equidade, que pode ser expressa assim: tanto o percentual de estudantes com proficiência mais baixa quanto o percentual de estudantes com alto desempenho devem ser iguais em todos os grupos sociais observados.

Nesse processo de repensar o indicador, é preciso também repensar o uso da avaliação educacional. É necessário colocá-la mais claramente a serviço da aprendizagem e, portanto, da garantia do direito à educação. Ou seja, é preciso ter mais avaliação formativa, mais devolutivas para os estudantes, plataformas públicas que permitam a colaboração entre professores, gestores, famílias e estudantes, uma expressão fundamental de solidariedade educacional.

A evolução do bolsa família

(publicado em O Estado de São Paulo, 11 de setembro de 2020 – ampliado)

Os programas de transferência de renda começaram no governo de Fernando Henrique Cardoso, foram ampliados no governo Lula e está aberta a discussão de como vão continuar. Pouca gente duvida de sua importância e necessidade. Se antes se pensava que a miséria era inevitável, hoje não se pode mais admitir que pessoas fiquem sem pelo menos um mínimo para se alimentarem e sobreviverem.

Nestes mais de 20 anos, muita coisa se aprendeu sobre o que funciona ou não no Bolsa Família. Ao contrário da maioria dos programas sociais brasileiros, o Bolsa Família é relativamente bem focalizado, atendendo a quem mais necessita, a partir das informações de um grande cadastro único. As transferências se dão de forma simples, sem burocracia, e o principal resultado é a redução do número de pessoas em situação de pobreza extrema. Por outro lado, as chamadas “condicionalidades”, que associam os benefícios à frequência das crianças na escola e ao atendimento nos serviços de saúde, funcionam pouco. E pela imprecisão do cadastro único existem muitas pessoas recebendo sem precisar e outras que precisam e ficam de fora.

Uma decisão importante para renovar o Bolsa Família é quanto dinheiro vai ser gasto. R$ 35 bilhões, como proposto pelo governo para 2020? Ou R$ 100 bilhões, o que talvez fosse possível se a economia melhorasse? Seja quanto for, é imprescindível avaliar a experiência até aqui e fazer o dinheiro ser mais bem empregado, focado em quem mais necessita e buscando resultados realistas.

É exatamente isso que faz a proposta do Programa de Responsabilidade Social elaborado por um grupo de especialistas liderados por Vinicius Botelho, Fernando Veloso e Marcos Mendes e patrocinado pelo Centro de Debates de Políticas Públicas de São Paulo (veja abaixo os links para o artigo descrevendo o projeto, apresentação sumária e projetos de lei e de reforma da Constituição).

A primeira e talvez principal novidade é distinguir as situações de pobreza das situações de informalidade. Pessoas que trabalham informalmente nem sempre ganham muito pouco, mas vivem na incerteza. A ideia, por isso, é criar, ao lado da transferência de renda para os que ganham pouco ou nada, um seguro simples e barato que possa ser usado para as pessoas que trabalhem informalmente. Com isto se torna possível transferir mais recursos a quem ganha menos, e estimular as que trabalham informalmente a dar informações mais fidedignas sobre sua renda, para ter direito ao seguro.

A segunda inovação é substituir os antigos benefícios voltados para crianças e jovens por políticas mais bem enfocadas. A ideia errada do Bolsa Família era que crianças pequenas não iam à escola porque precisavam trabalhar e o problema se resolveria pagando às famílias para os filhos estudarem. Mas já então se sabia que o problema do abandono escolar é menos de dinheiro do que da má qualidade das escolas, que os estudantes, a partir dos 11 ou 12 anos, começam a abandonar porque não conseguem acompanhar as aulas e perdem a motivação.

O novo programa propõe três políticas inovadoras. Primeiro, a abertura de uma conta de poupança para cada criança na escola, que só poderia ser resgatada quando concluísse o ensino médio. Segundo, recursos para apoiar os jovens em situação de pobreza que se sobressaem nas olimpíadas de matemática e em certames semelhantes, que mobilizam anualmente milhões de jovens e permitem identificar talentos, e ficariam perdidos sem o apoio necessário. Terceiro, recursos adicionais para a expansão do programa Criança Feliz, que atende diretamente crianças e gestantes com visitas de assistentes sociais, que são muito mais efetivas do que o simples incentivo financeiro. Claro que os problemas de educação e saúde brasileiros dependem sobretudo de melhorias no funcionamento das redes escolar e de saúde, e não desses incentivos, mas eles podem dar uma contribuição importante.

Para que esse programa funcione duas outras medidas são essenciais. A primeira seria trazer para o programa recursos que hoje são gastos com salário-família e abono salarial, cuja focalização é muito mais incerta, e para isso se prevê um mecanismo de transição. A segunda, a ampliação e reformulação do cadastro único, que deveria evoluir para um cadastro universal com informações mais confiáveis sobre toda a população brasileira.

O cadastro tem hoje mais de 76 milhões de inscritos e é utilizado por cerca de 30 programas sociais diferentes, que nem sempre usam os mesmos conceitos de pobreza, família, rendimento e pobreza. Ele é alimentado pelas prefeituras, e pessoas interessadas podem pedir para ser incluídas. Com o auxílio emergencial da Covid o governo federal deparou com milhões de pessoas “invisíveis” em situação de necessidade, por estarem fora do cadastro e de outras bases de dados governamentais. A fidedignidade do cadastro deve ser aferida pelos dados censitários e amostrais do IBGE, mas com o adiamento do censo a incerteza aumenta. A unificação dos diferentes cadastros existentes no IBGE e nos Ministérios da Cidadania, da Economia, da Educação e da Saúde é uma necessidade urgente, que precisa ser feita sem comprometer a proteção das informações individuais.

As propostas do novo Programa de Responsabilidade Social são um importante salto de qualidade em relação ao Bolsa Família. E precisam ser seriamente consideradas pelo Congresso.

Links para o Programa de Responsabilidade Social:

Texto do Projeto de Lei e de Emenda à Constituição

Justificação do Projeto de Lei

Justificação do projeto de emenda à Constituição

As guerras de hoje e de amanhã

(Publicado em O Estado de São Paulo, 14 de agosto de 2020)

Dizem que a França desmoronou ante os alemães em 1940 porque havia se preparado para repetir a Primeira, e não para enfrentar a Segunda Guerra Mundial. A última guerra em que o Brasil participou foi a do Paraguai (não contando a Força Expedicionária nos anos 40). Desde então mantemos uma força militar que hoje custa 113 bilhões de reais ao ano, e estamos sendo derrotados pela invasão do Coronavirus. Claro que a pandemia não é um problema militar, mas o conceito de segurança nacional, pelo qual o país deveria estrar preparado para enfrentar crises e ameaças internas e externas, deve ser muito mais amplo do que o da preparação para uma eventual, e cada vez mais improvável, guerra convencional.

Isto coloca pelo menos três questões que precisarão ser aprofundadas na discussão sobre a política nacional de defesa que o Congresso deve considerar proximamente, que prevê a vinculação de 2% do PIB em gastos federais com a área militar, 50 bilhões a mais.

Primeiro, pensar a estratégia militar como parte de uma política mais ampla de segurança nacional, que deve incluir também as áreas de saúde pública, educação, ciência e tecnologia, proteção ambiental, defesa civil e segurança interna. O setor público precisa se capacitar para enfrentar eventuais crises sanitárias, ambientais e sociais com propostas de estratégia e de políticas públicas equivalentes às que o Ministério da Defesa preparou para o setor militar. Os custos de equipar as forças armadas, assim como os custos de um sistema adequado de saúde pública e proteção ambiental, são potencialmente infinitos, é sempre possível querer mais. É preciso trabalhar dentro das restrições orçamentárias que se tornarão extremante fortes nos próximos anos, combinando recursos federais com os estaduais, do setor privado e da cooperação internacional.

Segundo, há que avaliar se as atividades regulares da área militar deveriam se manter restritas ou se ampliar para outras áreas onde os recursos e a capacidade de mobilização das forças armadas poderiam dar uma contribuição mais regular e direta. Não queremos voltar aos anos 60 e 70, quando um conceito extremamente ampliado de segurança nacional serviu para justificar o controle, pelos militares, de todo o Estado e da economia do país. Mas não faz sentido manter toda esta estrutura de pessoal e equipamento indefinidamente isolada nos quartéis, na expectativa do exercício de sua “função precípua”, uma guerra convencional que dificilmente virá, quando poderiam estar sendo utilizados de muitas maneiras diferentes.

A área militar tem uma longa tradição de ações no âmbito civil, da construção de estradas ao relacionamento com as populações indígenas, dos tempos do Marechal Rondon, até o controle do tráfego aéreo civil pela Aeronáutica, sem falar no uso cada vez mais frequente de tropas em questões de segurança local e de fronteiras. Deve ser possível pensar em um modelo híbrido, em que as forças armadas cumpram funções regulares na área civil, sem perder sua capacidade de mobilização militar quando necessário. Ao contrário de uma sociedade militarizada, o que precisamos é de um setor militar muito mais próximo do mundo civil.

Terceiro, há que perguntar se a atual estrutura e propostas de modernização das forças armadas são as mais adequadas para os recursos disponíveis e os dias de hoje. É inútil manter uma ampla força armada da qual só uma pequena parte é de fato operacional, faz muito mais sentido concentrar recursos em menos unidades com flexibilidade e alta tecnologia. Ainda temos um serviço militar universal obrigatório só para homens que mal consegue incorporar cerca de 90 mil dos 1.6 milhões de rapazes que chegam aos 18 anos. Por outro lado, o acesso ao oficialato continua restrito a pessoas que passam pelas academias militares. Não seria o caso de profissionalizar o serviço militar, acabar com a discriminação contra as mulheres e abrir as carreiras militares para pessoas formadas por universidades civis? E não se poderia avançar muito mais na criação de uma reserva militar efetiva, formada por civis devidamente capacitados e não necessariamente ex-militares aposentados, que possam ser mobilizados quando necessário, reduzindo assim o número de efetivos?

Finalmente, é preciso ter mais clareza sobre as três prioridades estratégicas propostas pelo Ministério da Defesa, a nuclear, a espacial e a cibernética. Para quê mesmo precisamos de um submarino nuclear? Quais benefícios civis e militares podemos esperar do programa espacial? Dos três, talvez o mais importante, e menos desenvolvido, é o cibernético – sem uma proteção contra possíveis ataques eletrônicos, todos os demais equipamentos militares correm o risco de não sair do lugar. Tanto as tecnologias espaciais quanto as cibernéticas têm grande interesse civil, e são impensáveis fora de uma forte cooperação com empresas e centros de pesquisa universitários, e dentro de uma estratégia bem concebida de cooperação internacional.

Os documentos de política e estratégia preparados pelo Ministério da Defesa precisam ser lidos e discutidos em profundidade, pensando na melhor maneira de militares contribuírem para enfrentar as guerras de hoje e de amanhã.

O “normal” da Educação

(Versão ampliada de artigo publicado em O Estado de Sao Paulo, 10 de julho de 2020)

Com as escolas fechadas, o ensino à distância tentando salvar um ano praticamente perdido, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica expirando, o ENEM adiado para 2021 e o governo federal sem rumo, todos se perguntam quando, finalmente, poderemos voltar ao normal. Mas que “normal” é esse, será que tem volta, e queremos voltar a ele?

O fato é que, antes da epidemia, estávamos muito longe do que se poderia chamar de minimamente “normal”. Nos anos da bonança das exportações, que coincidiu com os governos do PT, os gastos com educação aumentaram, o acesso ao ensino médio e superior cresceu, mas, com as boas exceções de sempre, a qualidade do que é ensinado e aprendido continuou muito ruim. Com a crise econômica iniciada em 2015, os recursos públicos para a educação começaram a escassear, e foram dedicados cada vez mais a pagar os salários dos professores das redes públicas, sobrando muito pouco para outras coisas. No ensino superior público, as matrículas aumentaram, mas os investimentos foram interrompidos, e o grande subsídio ao setor privado, na forma de isenções fiscais e um gigantesco sistema de crédito educativo sem garantias, se tornou inviável.

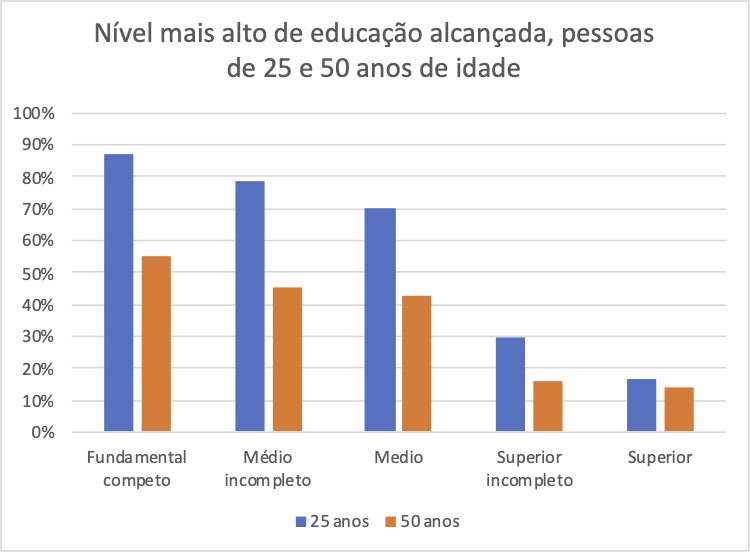

Hoje as crianças têm escolas para onde ir, mas começam a abandonar na adolescência, a grande maioria sem adquirir o mínimo de competências entender o mundo e se colocar no mercado de trabalho. Em 2019, 70% dos jovens de 25 anos de idade havia conseguido completar o ensino médio, com os outros 30% ficando pelo caminho. Comparados com a geração anterior, hoje com 50 anos, são muito mais escolarizados, mas ainda muito longe do desejável, porque 30% ficam pelo caminho e a maioria completa o ensino médio sem dominar bem a leitura e o raciocínio numérico; e o acesso ao ensino superior aumentou muito pouco. Dos que terminam o ensino médio, menos da metade consegue entrar em um curso superior, com os outros ficando sem nenhuma qualificação profissional. Para entrar no ensino superior, é preciso passar pela corrida de obstáculos do ENEM, em que 5 a 6 milhões de pessoas disputam a cada ano menos de 400 mil vagas para as universidades federais. Para os demais resta a alternativa de pagar uma faculdade privada ou conseguir um crédito educativo ou uma bolsa de estudos, cada vez mais escassos. E continua. Nas universidades federais, 30% dos que entram abandonam os estudos entre o primeiro e o terceiro ano; nas grandes redes privadas, 60%. Nem para os que chegam ao final o sucesso está garantido: cerca de metade das pessoas com educação superior no Brasil trabalha em atividades que só requerem competências de nível médio.

É para este “normal” que queremos voltar? Na tentativa de não perder totalmente o ano, muitas escolas e faculdades adotaram a educação à distância. Muita gente foi contra, argumentando que com isso a desigualdade aumentaria, como se a solução fosse nivelar por baixo. Até recentemente, as antigas previsões de que as novas tecnologias iriam revolucionar a educação haviam em grande parte fracassado. Pode ser que, com a experiência forçada de agora, os recursos disponíveis possam ser mais bem utilizados, mas não será nenhuma bala de prata.

A falta de dinheiro afetará muito mais a educação superior do que a básica. O estado do Ceará provou que se pode fazer muito mais com pouco dinheiro no primeiro ciclo da educação inicial, mas ninguém ainda achou um caminho para o segundo ciclo, quando as crianças são largadas à própria sorte, entregues a professores que não conversam entre si e submetidos a um currículo que remonta aos anos 40. Há uma reforma do ensino médio em andamento, mas ele continua sufocado pelo enciclopedismo do ENEM, e pouco ou nada tem sido feito para oferecer alternativas de formação para a grande maioria que não irá além do ensino médio.

O ensino superior privado já vinha se adaptando à perda dos subsídios públicos expandindo a educação à distância, e por isto está sofrendo menos com o isolamento, mas tem tido perdas enormes de receita e dificilmente sobreviverá intacto. Ele atende a uma população mais velha que precisa trabalhar durante o dia, para qual a universidade presencial nunca foi uma realidade, e é possível que suas faculdades acabem tendo o destino das antigas gravadoras e lojas de discos, substituídas por um sistema muito mais aberto e diferenciado de um amplo mercado de ofertas de formação e sistemas de certificação de competências. No setor público, que hoje não é mais do que um nicho de 25% das matrículas, algumas universidades, como a de Campinas, terão condições de enfrentar a perda de recursos diferenciando as modalidades de oferta de cursos, de contratação de professores, e buscando financiamentos adicionais por convênios e financiamento de pesquisas em ciência e tecnologia. Para a maioria das universidades federais e estaduais, porém, a rigidez das regras do serviço público e a inércia poderão levar a um processo de lenta decadência, abrindo espaço para instituições privadas de prestígio e qualidade, como o INPER e a Fundação Getúlio Vargas, e perdendo seus melhores professores e alunos.

Os problemas são enormes, e vão se agravar. Tem muita gente boa buscando alternativas em todos os setores, e é possível que novos caminhos sejam encontrados, se o governo federal e a burocracia não atrapalharem.