Entrevista publicada em “O Estado de São Paulo”, 6 de agosto de 2012

Em meio à greve das universidades federais que já completou 80 dias de paralisação – começou em 17 de maio -, o sociólogo, professor e pesquisador Simon Schwartzman questiona o modelo de ensino superior brasileiro, o papel dos sindicatos e a “suposta” autonomia defendida por essas instituições. “Os orçamentos públicos de universidades de todo o mundo estão associados ao desempenho. E isso precisa ser medido externamente”, argumenta, na entrevista a seguir.

Um dos pontos criticados pelos sindicatos é o atrelamento da promoção à titulação. Como o senhor vê isso?

Acredito que a proposta do Ministério da Educação (MEC) valoriza o desempenho. E isso é bom. Se um órgão de ensino não valoriza e prioriza o desempenho – valor central de uma instituição acadêmica e profissional – não pode ser uma universidade. Sem isso, o que sobram são funcionários públicos brigando pelo seu salário. O mérito não pode ficar em segundo plano.

E a titulação é o que mede isso, não é?

A titulação não deve ser o único critério, mas é um indicador importante de desempenho, mostrando o esforço do professor em se aperfeiçoar e o reconhecimento de seus pares.

Os grevistas questionam as avaliações externas por acreditarem que isso pode ferir a autonomia. Qual é a avaliação do senhor sobre isso?

Em todo o mundo as avaliações são externas. Não são realizadas necessariamente pelos governos, mas muitas vezes por instituições independentes, credenciadas para isso. Avaliações internas são necessárias em qualquer instituição, mas quando ficam apenas nisso, o grande risco é de se resumir a uma ação entre amigos. Isso não é autonomia. Autonomia não pode ser o direito de fazer o que se quer sem prestar contas, mas sim liberdade para buscar os melhores caminhos para exercer as funções públicas pelas quais as universidades são financiadas.

O que uma avaliação externa não invalidaria…

Claro que não. Os orçamentos públicos de universidades de todo o mundo estão associados ao desempenho. E isso precisa ser medido externamente. A sociedade não pode dar um cheque em branco. Aliás, uma universidade verdadeiramente autônoma não funcionaria como querem os grevistas, com essa isonomia que prega salários idênticos aos docentes.

Como seria?

A tendência em todo o mundo é que as universidades, mesmo públicas, uma vez bem avaliadas, recebam um orçamento integrado e o administrem com autonomia, buscando sempre os melhores talentos, até mesmo negociando os salários de cada um individualmente. Os professores com melhor desempenho recebem ofertas, podem ganhar mais e mudam muitas vezes de instituições, buscando as que oferecem melhores salários e condições de trabalho.

Isso não acontece por aqui…

Aqui fica tudo em família. A pessoa se forma e se torna professor da mesma instituição. E de lá nunca sai. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma universidade não contrata uma pessoa formada por ela. Na Alemanha, o professor, para ser promovido, precisa ser convidado a ir para outra instituição. Elas seguem um princípio de mobilidade, de que é preciso circular, criam um mercado de talentos, e acabam se valorizando nesse trânsito. É por essa autonomia que os professores universitários brasileiros deveriam brigar. Mas, pelo contrário, os sindicatos fogem disso. Querem todos iguais. Se esquecem de que as universidades não são fábricas.

Mas elas se comportam como se fossem?

Para os sindicalistas que querem tudo igual para todo mundo, sim. Mas há muita gente fora disso. Mesmo durante a greve, basta entrar nas melhores universidades e departamentos que você encontra laboratórios em funcionamento, professores que continuam seus projetos, que seguem participando de congressos científicos, que têm pesquisas financiadas e não podem paralisá-las. Eles não participam dessas assembleias grevistas. Aliás, acham essas assembleias muito chatas, com aquele blablablá e sem solução.

Isso desgasta a instituição?

Isso deteriora a universidade. Os alunos se desinteressam, os cursos são mal dados, cria-se uma atmosfera de total desestímulo que enfraquece a instituição pública. À medida em que fica desacreditada, professores e alunos que podem migram para universidades privadas. Isso foi o que aconteceu no ensino médio há algumas décadas, quando a educação pública, que era referência, se deteriorou e quem podia pagar foi para as escolas particulares. Se continuar assim, esse será o futuro de nosso ensino superior público.

Como o senhor vê a discussão sobre a cobrança de mensalidade no ensino público?

Hoje, o ensino público é mantido integralmente pelo governo. Acredito que seja necessário criar condições e estimular as instituições a buscar recursos próprios, até mesmo cobrando anuidades dos alunos que podem pagar. Quase todo o mundo faz isso – China, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Rússia, Japão, Austrália, Canadá -, aliado a programas específicos de ajuda ou empréstimos aos que não podem bancar. Se isso acontecesse, as universidades federais teriam mais recursos para gerir com autonomia e só ficariam na instituição os estudantes que realmente quisessem investir em seus estudos.

Como o senhor avalia a nossa produção científica?

A pesquisa no Brasil está concentrada em poucas universidades e em alguns departamentos. Dentre as universidades federais, umas cinco ou seis têm pesquisas mais densas, mas, na grande maioria, ela é muito rarefeita. Mas nem toda instituição e nem todos os professores devem se dedicar à pesquisa. É preciso haver uma combinação de instituições de pesquisa e outras voltadas ao ensino. Nos cursos profissionais como Engenharia, Medicina, Direito e Administração, é importante que muitos professores tenham contratos de tempo parcial, trabalhem em suas respectivas profissões e transmitam essa experiência do mercado de trabalho para seus alunos.

Nos últimos anos, houve no Brasil um investimento público na expansão de universidades que seguem a mesma estrutura de dedicação à pesquisa. Não teria sido melhor apostar em outros modelos, como centros de formação técnica etc?

Sim, mas foi feito o contrário. Nos últimos anos, o governo transformou os antigos centros de formação técnica, os Cefets, em institutos universitários, com a mesma estrutura de cargos e salários das universidades federais. Com isso, em vez de avançar na diferenciação do sistema, abrindo espaço para a formação técnica intermediária de que o País tanto precisa, o movimento foi no sentido contrário.

Por fim, o senhor acredita que o professor universitário é mal remunerado no País?

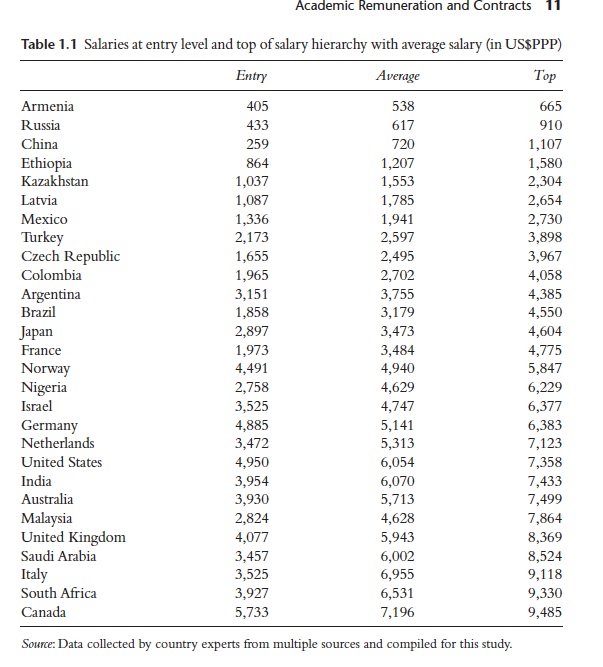

Não. Participei de um estudo internacional comparado e os resultados mostraram que o Brasil não se sai mal. O padrão de vida do professor de uma universidade federal não é ruim e cresce à medida em que ele se qualifica, participa de grupos de pesquisa, de projetos, recebe bolsas. Mas, para isso, ele precisa ser bom. Estamos de volta à discussão do desempenho. E, como se vê, os sindicatos não querem falar disso.

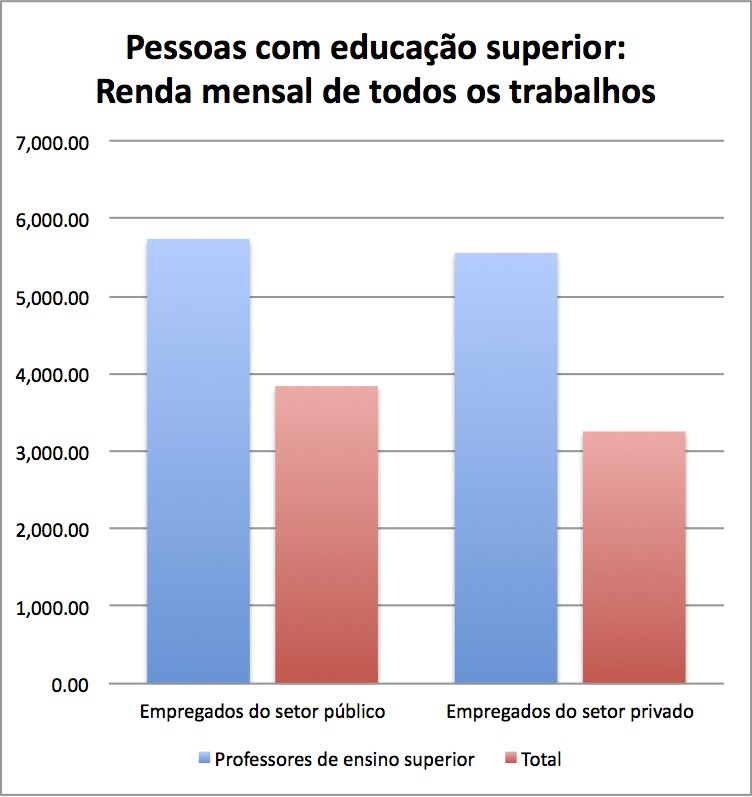

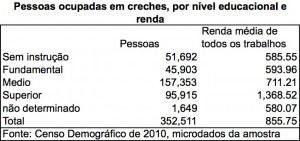

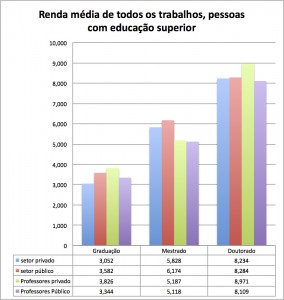

A comparação que apresentei ontem dos rendimentos de todos os trabalhos entre professores universitários e outras pessoas com educação superior foi criticada porque ela não tomou em conta as diferenças de titulação entre os dois grupos. De fato, a renda do trabalho de pessoas com títulos de mestrado e doutorado é bem maior do que a dos que têm somente graduação, e isto ocorre tanto no setor público quanto no privado. Quando controlamos a renda pelo nível de formação, encontramos que os níveis de renda são muito próximos entre os setores público e privado, tanto para a população geral quanto para os professores, com uma pequena vantagem para os que trabalham no setor privado. Estes dados se referem a pessoas empregadas, e não incluem os que trabalham como empregadores ou por conta própria.

A comparação que apresentei ontem dos rendimentos de todos os trabalhos entre professores universitários e outras pessoas com educação superior foi criticada porque ela não tomou em conta as diferenças de titulação entre os dois grupos. De fato, a renda do trabalho de pessoas com títulos de mestrado e doutorado é bem maior do que a dos que têm somente graduação, e isto ocorre tanto no setor público quanto no privado. Quando controlamos a renda pelo nível de formação, encontramos que os níveis de renda são muito próximos entre os setores público e privado, tanto para a população geral quanto para os professores, com uma pequena vantagem para os que trabalham no setor privado. Estes dados se referem a pessoas empregadas, e não incluem os que trabalham como empregadores ou por conta própria.