Demétrio Magnoli e Yvonne Maggie publicaram o artigo abaixo no “O Globo” de hoje, a respeito do “Estatuto da Raça” aprovado recentemente pelo Congresso. Três anos atrás, eu publiquei na “Folha de São Paulo” um artigo mostrando os absurdos deste projeto, que está disponível aqui.

A aprovação de uma lei como esta por “consenso de lideranças”, sem nenhuma discussão e à revelia da sociedade, mostra a que ponto cairam os nossos deputados, de todos os partidos. Vamos ver se o Senado terá um pouco mais de juizo.

De Nixon a Vicentinho

O deputado Vicentinho (PT-SP) celebrou como um “momento histórico” a aprovação do chamado Estatuto da Igualdade Racial na Câmara dos Deputados. De certo modo, ele tem razão. Se o Senado confirmar a decisão, ficará suprimido o princípio da igualdade perante a lei, pilar central da Constituição, e o Brasil ganhará um lugar na lista de Estados que um dia dividiram os cidadãos segundo raças oficiais: os EUA das Leis Jim Crow, a Alemanha das Leis de Nuremberg, a África do Sul do apartheid, a Ruanda belga, a Malásia da “supremacia malaia”…

O Estatuto Racial aprovado é um destilado do projeto original e um fruto do conluio entre todos os interesses organizados. Triunfaram as ONGs racialistas, representadas essencialmente pelo PT, mas foram atendidas as demandas (legítimas, aliás) das empresas de comunicação e publicidade e dos proprietários urbanos e rurais. As primeiras obtiveram a exclusão de um item que implantava cotas para atores “negros” na TV, no cinema e nas peças de marketing. Os segundos conseguiram eliminar um item que legalizava a fabricação de quilombolas imaginários.

O tema dos quilombolas evidencia o caráter francamente regressivo do racialismo, que é hostil por definição aos direitos universalistas. A fim de dividir os pobres do campo segundo a cor da pele, propunha-se uma legislação especial voltada para quilombos inventados pelas próprias ONGs, enquanto se afastava da cena a necessária simplificação dos processos de reconhecimento da propriedade pela via do usucapião.

O “povo desorganizado”, na expressão certeira empregada por Ruth Cardoso, é o grande derrotado na Câmara. O Estatuto Racial atinge, devastadoramente, os direitos dos jovens estudantes, dos usuários do sistema público de saúde e dos trabalhadores assalariados em geral.

Nas escolas, segundo a nova lei, a história do Brasil e da África sofrerá uma revisão fundamental, adaptando-se ao mito da raça. Os professores devem explicar a escravidão moderna como uma fábula sobre a dominação da “raça negra” pela “raça branca”, não como um nexo do sistema mercantil-colonial que articulou as elites da Europa, da América e da África. Eles passam a cumprir a missão doutrinária de apresentar o Brasil como um território habitado por duas “raças” polares: os “eurodescendentes” e os “afrodescendentes”, separados uns dos outros pelos abismos intransponíveis do sangue e da cultura.

No sistema público de saúde, a nova lei determina a substituição da ciência pelo dogma. A genética explica que a cor da pele não é um indicador confiável para a medicina. O Estatuto Racial institui, oficialmente, a existência de “doenças de negros” e direciona os investimentos e os recursos humanos da saúde pública para a edificação de um sistema paralelo de “saúde da população negra”. A norma adventícia orienta-se pelo discurso de antropólogos que não se envergonham em difundir a crença em cromossomos raciais. Os geneticistas são relegados à condição de incômodos dissidentes.

No cerne do Estatuto Racial encontra-se a provisão de concessão de incentivos fiscais para as empresas que mantiverem um piso de 20% de “negros” na sua folha salarial. A decorrência disso é a classificação racial da massa dos trabalhadores assalariados e o uso de um critério de raça nos processos de contratação e demissão de mão-de-obra. A racialização oficial do país sempre foi fantasiada com as roupagens da redenção social – e a resistência a ela, como uma operação diabólica da “elite branca”. A mentira encontra-se exposta e nua: pela nova lei, uma fronteira dividirá trabalhadores da mesma faixa de renda e provocará uma competição racial entre eles. Eis a face mais perigosa do ovo da serpente chocado na Câmara.

A inspiração histórica da iniciativa é o Plano Filadélfia, anunciado por Richard Nixon em 1969, que inaugurou os programas de preferências raciais no mercado de trabalho nos EUA. Tais programas perpetuaram a divisão dos trabalhadores americanos nascida no início do século 20, com as Leis Jim Crow, de segregação racial. De Nixon para cá, eles contribuíram para o enfraquecimento dos sindicatos e provocaram incontáveis disputas judiciais contrapondo assalariados brancos e negros. Não é fortuito que, nas primárias democratas, a candidatura de Barack Obama tenha sofrido forte rejeição nos cinturões industriais dos Apalaches. Num passado ainda recente, desempenhando os papéis de líder sindical dos metalúrgicos do ABC e de presidente da CUT, Vicentinho clamou pela unidade dos trabalhadores. Hoje, na condição de representante de uma burocracia sindical sustentada pelo Estado, ele comemora a lei que fará operários definirem como rivais os colegas da cor “errada”.

O Estatuto Racial nasceu há uma década da pena de José Sarney e, antes do acordo atual, ganhou versões elaboradas pelos senadores Rodolpho Tourinho, do antigo PFL baiano, e Paulo Paim, do PT. A sua lógica não pode ser compreendida na moldura conceitual da disputa ideológica entre “esquerda” e “direita”, mas do confronto entre duas visões do Brasil e da democracia. O programa que ele encarna é o da edificação de um Estado racial que administra as relações entre uma “nação branca” e uma “nação afrodescendente”.

Não houve uma votação em plenário do Estatuto Racial. A lei que virtualmente revoga a Constituição e delineia o embrião de um Estado racial foi aprovada por um acordo entre lideranças. Os parlamentares viraram as costas para o “povo desorganizado”, uns por convicções racialistas, muitos outros apenas pelo temor que lhes infunde o discurso odiento de ONGs financiadas por fundações bilionárias. Os partidos de oposição, mais uma vez, sacrificaram a realidade dos princípios no altar de um princípio de realidade que os converte em serviçais dos mais diversos interesses organizados. A conta da covardia eles deixam para a próxima geração.

Demétrio Magnoli é sociólogo e doutor em geografia humana pela USP.

demetrio.magnoli@terra.com.br

Yvonne Maggie é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural da UFRJ.

Claudio M. Considera envia a seguinte colaboração:

Claudio M. Considera envia a seguinte colaboração:

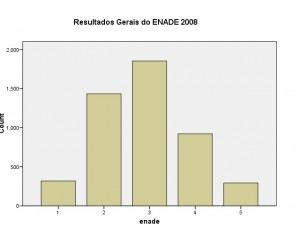

“MEC: um em cada 4 professores se forma em curso ruim”, diz O Estado de São Paulo, dando como ruim uma notícia que, se fosse verdadeira, seria ótima: 3 em cada 4 professores se forma em um bom curso!

“MEC: um em cada 4 professores se forma em curso ruim”, diz O Estado de São Paulo, dando como ruim uma notícia que, se fosse verdadeira, seria ótima: 3 em cada 4 professores se forma em um bom curso! A propósito do livro sobre Educação Básica no Brasil, sendo lançado esta semana, escreve Samuel Pessoa:

A propósito do livro sobre Educação Básica no Brasil, sendo lançado esta semana, escreve Samuel Pessoa: