Sob este título, a revista REP Educação e Terceiro Setor publicou uma entrevista minha que transcrevo abaixo, com pequenas correções. Eu não diria algumas das coisas abaixo da forma em que foram captadas pelo entrevistador, mas, de forma geral, acho que a entrevista resume bastante bem as coisas que penso.

Da política que sai do Ministério à educação que entra nas salas de aula

por Gustavo da Silva Barbosa

Entrevista publicada na revista REP Educação e Terceiro Setor (ISSN 1984-6231, Ano 23, n° 270, fevereiro de 2010)

O sistema educacional do Brasil sofre com problemas sérios de falta de investimento, baixa capacitação profissional, repetência e abandono escolar. O analfabetismo também é um agravante. Em janeiro, a UNESCO lançou o Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos 2010. Um dos dados publicados é que a média anual de repetência no ensino básico é de 2,9%. O Brasil, por sua vez, teve um índice muito superior: 18,7%. Isso representa o pior desempenho de todos os países da América Latina e esse cenário demonstra que políticas públicas de educação não estão sendo eficazes.

Estamos em ano de eleição. Como você vê a educação como bandeira a ser levantada pelos políticos e por que acontece o fenômeno de educação não costumar render votos?

A aspiração que a maioria da população tem é ir para a escola, mas para aí. A discussão não costuma ir além disso. O que o candidato pode fazer é prometer mais. O Brasil é um país que tem uma cobertura quase total no ensino básico. Já a educação superior tem uma cobertura bem menor. Quando o assunto é educação, o debate gira mais em torno de o gasto público ser mais eficiente e melhorar a qualidade e a estrutura das escolas. Sendo assim, qualquer proposta mais séria acaba sendo impopular ou pouco interessante eleitoralmente. Os candidatos então não costumam falar muito sobre isto.

O Projeto de Lei 73/99 prevê a inclusão de alunos em universidades públicas por meio de cotas sociais e raciais. Em fevereiro, o Senado retoma a discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial, um projeto em tramitação há mais de seis anos. Um dos pontos controversos do Estatuto é a questão das cotas. De que forma você analisa esses mais de dez anos de indefinição?

Os problemas da educação superior no Brasil não passam pela política de cotas, mas sim pela ineficiência do sistema educacional. Passa pela incapacidade de as universidades atenderem de maneira adequada as pessoas que vêm com uma formação básica e média de má qualidade. Diante disso, não acho que a cota seja um assunto de relevância a nível de política educacional. A cota virou um assunto muito politizado mas não acredito que ela toque os problemas fundamentais da educação. Na verdade, ela acaba distraindo a atenção que deveria estar sendo dispensada às falhas nos níveis básico e médio, sobretudo nas escolas públicas.

Qual é a sua avaliação do novo Enem? Você acredita que as alterações feitas foram eficazes?

É interessante essa ideia de ter uma prova nacional bem feita, que sirva como referência para a educação média e que as universidades podem utilizar como instrumento para selecionar os alunos. Nesse sentido, o novo Enem é melhor que o modelo anterior. Um dos aspectos que as universidades deveriam prestar atenção é não focar no resultado geral da prova, pois ela avalia conteúdos de diversas áreas do conhecimento. Um curso de matemática ou engenharia, por exemplo, deve dar preferência aos estudantes com melhor desempenho nas disciplinas que fazem parte das ciências exatas, e dar menos peso ao resultado que esse candidato teve na área de humanas, e vice-versa.

O Enade faz parte do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O sistema foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e é formado por três componentes: avaliação das instituições, dos cursos e dos estudantes. Você acha o Enade uma ferramenta adequada para analisar a qualidade do ensino superior? Quais boas práticas de avaliação você apontaria como alternativa?

O sistema de avaliação de desempenho de alunos ao terminar o ensino superior é uma inovação que permite identificar cursos mais problemáticos e envolve todas as áreas no processo de discussão sobre os conteúdos que os alunos têm que aprender. Porém, tenho a impressão que o Enade acabou ficando pior que o antigo Provão, pois tentou combinar avaliação de alunos que entram com os que estão saindo da universidade, e não o fez bem e introduziu uma prova de conhecimentos gerais que não faz sentido. Além disso, há falhas em relação à forma que o MEC faz o cálculo dos índices. Em vários países, práticas de avaliação externa funcionam bem. Os EUA, por exemplo, estão divididos em sistemas de acreditação regionais que acompanham um número limitado de universidades. No Brasil, uma boa prática são as provas de certificação profissional feitas independentemente das universidades, como é o caso da do exame da Ordem dos Advogados. Isso acaba criando um padrão para as universidades.

Em relação ao período em que esteve à frente do IBGE (de 1994 a 1998), você poderia destacar algum dado revelado pelo Instituto, na área educacional, que tenha despertado sua atenção de forma particular? Como ficou essa mesma questão nas últimas pesquisas?

As Pnads (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) realizadas durante minha gestão no IBGE mostraram que a década de 1990 foi o período em que o Brasil praticamente universalizou o acesso à educação fundamental. Foram feitos avanços no ensino médio, que passa a ser predominantemente público. Parte dessa expansão se dá por conta da criação de cursos noturnos, usando escolas já existentes para abrir vagas com aulas à noite. Outro aspecto de destaque foram as políticas estaduais de redução da repetência escolar. Alguns estados passaram a tomar fortes medidas nessa direção. Tanto os dados do IBGE como os do MEC sinalizam que o problema da educação fundamental deixou de ser de acesso e passou a ser de qualidade. Um dado do MEC que me assusta é que, diferentemente dos anos 90, o ensino médio não está mais em expansão. Nos últimos anos, ele vem inclusive diminuindo e isso é preocupante, pois a cobertura do nível médio no país ainda é limitada.

Como definir políticas educacionais que atendam à pluraridade de realidades do país, que deem conta da noção de unidade nacional, mas que também respeitem o regionalismo?

Não podemos ter somente um modelo de escola ou de universidade para o país inteiro. Ao mesmo tempo, não é aceitável que o padrão de qualidade da educação básica seja diferente nas diversas regiões. É claro que é possível acrescentar ingredientes locais, mas isso é um detalhe. O importante é aprender português, matemática, saber ler e pensar. Quando o assunto é ensino superior, a tônica muda. Temos um número limitado de instituições que podem oferecer pesquisa e pós-graduação de boa qualidade. A ideia de impor um mesmo modelo para o país inteiro acaba criando um enorme desperdício de recursos, pois a maioria das instituições superiores, inclusive públicas, é focada em ensino e não em pesquisa. São necessárias políticas que sejam adequadas a essa realidade. Os recursos devem estar concentrados nas áreas em que eles devem realmente desenvolver e isso muda de caso em caso dependendo do perfil e da atuação de cada instituição.

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. O Governo Federal promete que em 2010 o número de lares beneficiados será de 12,9 milhões (dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Qual é a sua avaliação da eficácia e da trajetória do Bolsa Família, que em janeiro acabou de comemorar 6 anos?

O Bolsa Família é importante para a população rural de baixa renda. O programa ajuda a dar uma condição de vida melhor para essas pessoas. É claro que ele não resolve o problema em si. Mas enquanto isso não acontece, o fato de o Governo oferecer um mínimo de recursos para esse contingente é uma maneira de redistribuir renda. O Brasil tem uma tradição de ser eficaz na redistribuição de renda em favor de classes médias e altas. Não se costuma reclamar muito das aposentadorias públicas destinadas às classes mais abastadas, por exemplo. O bolsa familia faz redistribuição em favor dos mais pobres, que é socialmente mais justo.

Há aproximadamente 14 milhões de analfabetos plenos no Brasil. O Movimento Todos pela Educação tem como meta para 2022 fazer com que toda criança saiba ler e escrever até os 8 anos de idade. Você é otimista em relação a esse objetivo?

Dados do IBGE apontam que a maior parte dos analfabetos plenos no Brasil é composta por idosos, e não por crianças e jovens. Boa parte desses dois últimos grupos sabe ler e escrever. Em contrapartida, não há muito o que ser feito com essa população envelhecida que está concentrada no interior das regiões Norte e Nordeste. Eles não aprenderam a ler quando eram jovens e nunca pegaram um livro. Os esforços devem estar concentrados em quem está entrando na escola. A preocupação é fazer com que essas crianças não se tornem analfabetos funcionais. Quando crianças entre 8 e 10 anos de idade são testadas para avaliar se conseguem ler rapidamente um texto e entender o que leram, encontramos um grande número de analfabetos funcionais. A meta do Todos por Educação é resolver o cenário problemático do analfabetismo funcional dessas crianças. Isso é perfeitamente possível, com o uso de pedagogias adequadas.

De que forma você analisa os avanços da tecnologia sendo apropriados pelos educadores e sendo utilizados como ferramenta para o aprendizado?

Há um consenso entre os especialistas de que isso não faz tanta diferença. Quando o professor tem equipamentos tecnológicos para dar suporte a sua didática – e sabe usá-los adequadamente -, esses instrumentos podem ajudar. Foi atribuída à tecnologia uma esperança de que ela fosse resolver os problemas da qualidade da educação. Só se resolve isso com um bom professor dentro de sala de aula. Esse profissional tem que ser bem preparado, ter um bom material de apoio e uma metodologia de ensino consistente.

Você critica a ênfase na indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão e que essa é uma concepção de universidade que já deixou de existir. Como você tem acompanhado as instituições brasileiras que vêm cada vez mais se especializando? Isso está acontecendo no Brasil ou ainda é incipiente?

A pesquisa está concentrada em universidades como USP, Unicamp, algumas federais e católicas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Quando o MEC estabelece normas de como as instituições de ensino devem ser, ele tende a dizer que todo mundo tem que ser igual e a avaliar a todos sob o mesmo critério. Hoje, no entanto, mais de 75% dos estudantes brasileiros no ensino superior estão nas instituições particulares que não fazem pesquisa, ou em insituições estaduais e federais que tampouco o fazem. Não há uma política que claramente tome isso como fato e leve em consideração como é oneroso manter um sistema em que, por exemplo, o professor da universidade pública recebe um salário alto para atender a um número baixo de alunos e fazer pesquisas que acabam não accontecendo.

Você também critica a universidade pública gratuita. Como você acredita que a cobrança deveria ser sistematizada?

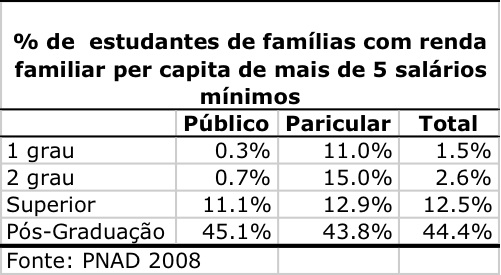

Se compararmos a renda de quem tem formação superior com quem não tem, é possível perceber que o benefício do primeiro grupo é bem maior. Independentemente da classe social da pessoa, uma vez que ela consegue entrar no sistema e completar o ensino superior, há uma valorização desse profissional no mercado de trabalho. Sendo assim, esse ganho deveria ser devolvido para a sociedade. Não há por que a sociedade financiar esse privilégio. No Chile, por exemplo, não existe educação gratuita. Nos Estados Unidos todo mundo paga também. Só alguns países europeus montaram um sistema gratuito e continuam mantendo esse modelo, mas a maioria já está saindo dele. Depois que a pessoa se forma e é absorvida pelo mercado de trabalho, ela começa a pagar o empréstimo. Outro exemplo: há uma falta de médicos no interior do país. Diante disso, o governo pode abonar a dívida de pessoas que querem fazer medicina nestas áreas. É claro que não estou falando de negar educação para quem não pode pagar. Isso é inadimissivel. É preciso garantir o acesso à educação para todos e isso pode ser combinado com um sistema de créditos educativos, empréstimos e bolsas. Nos Estados Unidos, as famílias poupam desde cedo para que o filho possa entrar na universidade quando ele fizer 18 anos.

No Brasil, 31,4% dos 5,9 milhões de estudantes de graduação têm renda familiar entre um e cinco salários mínimos. Esse número está associado a políticas de cotas, ao ProUni e também de universidades destinadas às classes C e D que cobram mensalidades baixas. Em 2009, o caso Uniban aqueceu a discussão sobre os prós e contras da disseminação do acesso à universidade para públicos menos abastados. Qual é a sua opinião a respeito dessa expansão do ensino superior?

É bem-vinda, pois está criando oportunidade para pessoas que muitas vezes são as primeiras em suas famílias a frequentar uma universidade. Tanto a expansão do setor privado como o ProUni e o programa federal REUNI são iniciativas que buscam aumentar a taxa de acesso ao ensino superior, que ainda é muito baixa. Entretanto, o problema recai novamente na questão da qualidade do ensino nessas instituições. Nos Estados Unidos, boa parte da população vai para as Community Colleges, que têm cursos que duram dois anos e ajudam essas pessoas a entrar no mercado de trabalho. No Brasil, o setor de ensino tecnológico é pequeno. Muitos cursos de universidades particulares são fracos e os alunos não aprendem: eles estudam para simplesmente fazer as provas. Alunos de direito, por exemplo, quando se formam, acabam não passando no exame da OAB. O panorama que temos é de um sistema que está admitindo muita gente, mas que não está se organizando para atender a essa população de acordo com as características dela. O ideal é que o ensino tecnológico fosse mais expressivo e que fosse preparado conteúdo adequado para a população que está entrando nas universidades.

Em dezembro de 2009 foi lançado “Políticas Educacionais e Coesão Social: Uma agenda latinoamericana” (Editora Campus). Você e o sociólogo Cristián Cox organizaram a edição desse livro, que traz trabalhos de diversos autores. Que discussões o livro apresenta?

O livro partiu de dois projetos feitos em parceria entre o Instituto Fernando Henrique Cardoso e a CIEPLAN – Corporación de Estudios para Latinoamérica, do Chile. O primeiro é chamado “Uma nova agenda para o desenvolvimento da América Latina” e outro se chama “Coesão social na América Latina”. Cada um resultou numa série de publicações. Os dois projetos tinham uma área voltada para educação. Eu coordenei os trabalhos de políticas educacionais e Cristián Cox trabalhou na parte de coesão social. Juntamos isso e fizemos o livro. Na parte que coordenei são tratados aspectos como financiamento, controle de qualidade e organização do sistema educativo. Já a parte de coesão aborda o que a educação transmite em termos de princípios e sentimentos. Na história da educação de países europeus e alguns da América Latina é possível identificar a preocupação em formar cidadãos. As instituições tinham conteúdos voltados para questões nacionais, valores e cidadania. O que temos hoje no Brasil são escolas com programas que discutem assuntos locais, voltados para comunidades regionais, ou então com ênfase no global. A ideia de Estado nacional está um pouco abandonada. O livro analisa esse cenário e apresenta formas de a educação oferecer valores junto com conhecimento científico.